联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

随着全球能源转型步伐加快,可再生电力存储技术成为科研与产业界关注的焦点。在众多储能设备中,可充电锌空电池因其高理论能量密度(1086 Wh/kg)、低成本、环境友好等优势,被视为下一代能源转换与存储的理想选择。

然而,锌空电池的商业化进程仍面临一个关键瓶颈:空气电极上的氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER)动力学缓慢,导致电池效率低、循环寿命短。目前常用的贵金属催化剂如Pt/C(用于ORR)和RuO₂(用于OER)虽然活性高,但价格昂贵、稳定性差、资源稀缺,严重制约其大规模应用。

因此,开发一种高效、稳定、廉价的双功能氧电极催化剂,成为推动锌空电池技术落地的关键。近年来,过渡金属/碳基复合材料因其可调控的电子结构、丰富的孔道环境和良好的导电性,展现出巨大的潜力。

云南大学陈安然副教授、刘婷婷副教授团队在《Advanced Science》发布了“Desirable Pore Connectivity Effects in Multiscale Interactive Cobalt Centers with Asymmetric B/N-Coordination Carbon for Promoting Zn-Air Batteries”的最新研究成果。该团队通过构建具有不对称硼氮配位和双连续孔道结构的钴碳纳米纤维材料,成功开发出高性能长寿命锌空气电池阴极催化剂。

云南大学团队打造的CoBNPCF-900催化剂,并非简单的材料改进,而是一次从宏观结构到微观电子态的系统性工程。其核心突破可总结为三大创新亮点,如同三支利箭,精准命中锌空电池催化剂的性能瓶颈。

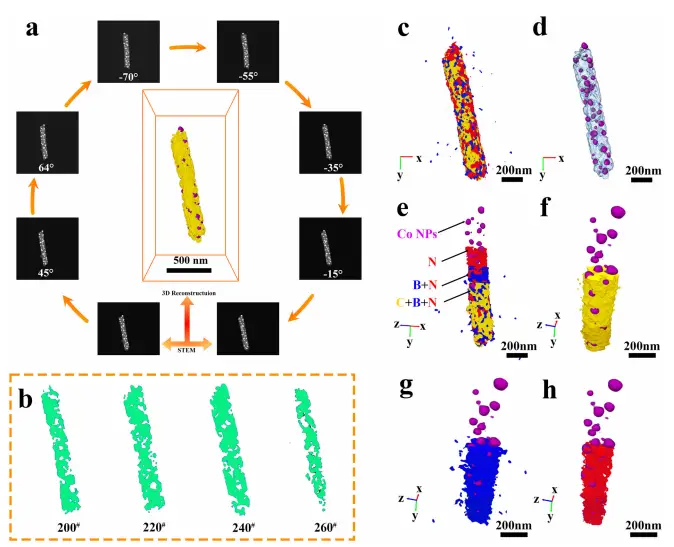

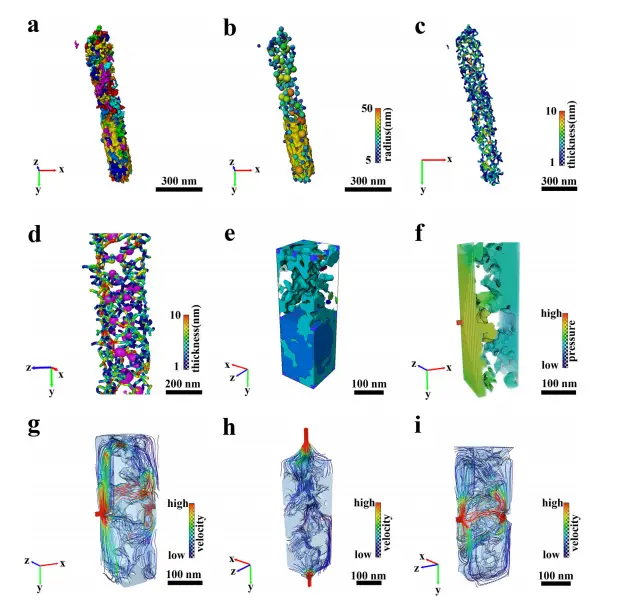

1. “孔道连通效应”可视化

通过三维断层扫描重建技术与绝对渗透率模拟实验,首次直观揭示了催化剂内部连续、交织的孔道结构,明确了孔道对电解质传输与气泡排出的促进作用,为催化剂结构设计提供了新思路。

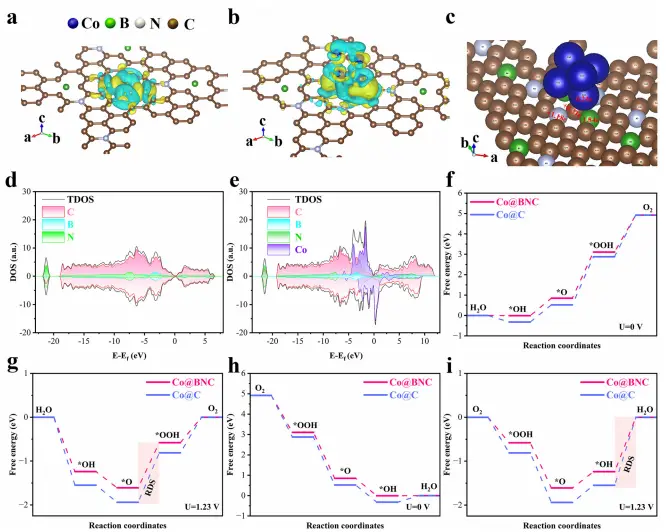

2. 不对称B/N配位调控电子结构

通过Joule加热技术将钴原子嵌入B/N共掺杂的碳骨架中,形成Co@BNC核壳结构,有效调控了钴活性中心的电子环境,增强了其对氧中间体的吸附与活化能力。

3. 多尺度钴物种协同作用

催化剂中同时存在钴纳米颗粒(Co NPs)与钴团簇(Co clusters),分别承担电子传导与活性位点功能,形成“多点开花”的催化网络,极大提升了反应效率。

1. 材料合成与形貌表征

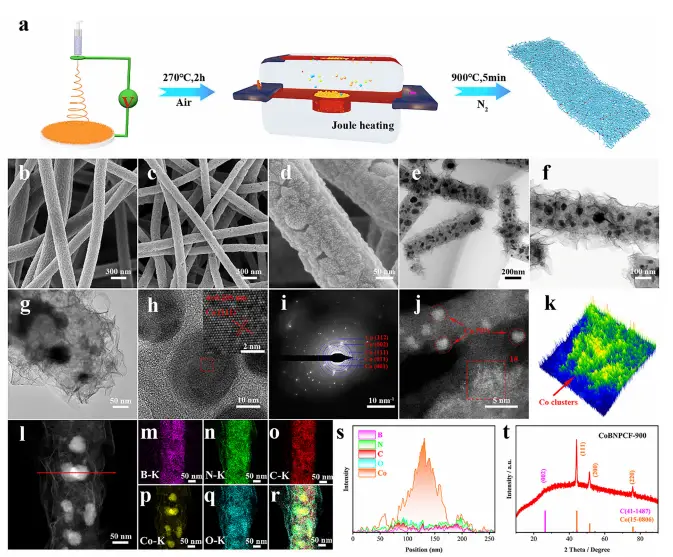

研究团队采用静电纺丝+Joule加热两步法,成功制备出具有三维交织纤维网络的CoBNPCF-900。SEM与TEM图像显示,该材料具有丰富的开放孔隙和均匀分布的钴纳米颗粒,形成了典型的双连续结构。

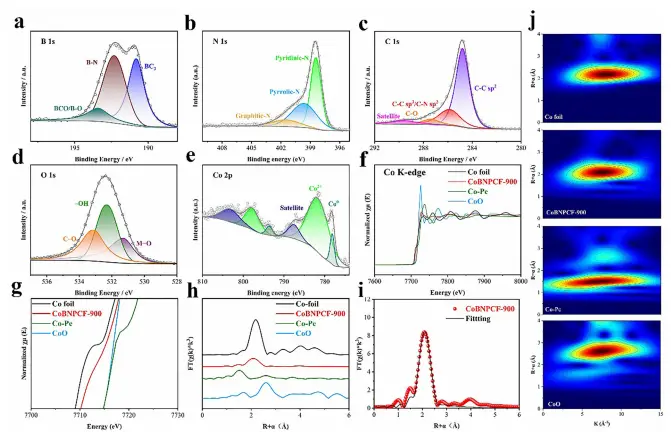

2. 元素分布与配位环境

通过EDS mapping、XPS、XAS等手段,证实了B、N、Co元素在碳纤维中均匀分布,且Co与B/N之间形成了不对称配位结构,显著增强了Co的电子缺失特性,提升了其催化活性。

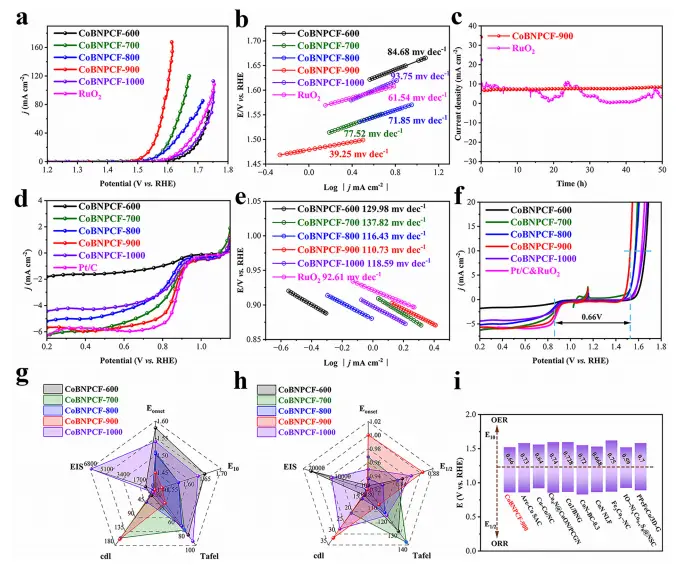

3. 电化学性能测试

图1:催化剂的“诞生之路”——合成过程示意图

▲ 图解:本图清晰地展示了CoBNPCF-900的制备全过程。它采用静电纺丝技术将前驱体溶液“织”成纳米纤维膜,再通过精准控制的超快闪蒸 Joule 加热技术进行高温裂解。这一过程如同一位技艺精湛的裁缝,将钴、硼、氮等元素巧妙地“缝合”进导电的碳纤维骨架中,最终形成具有多孔结构的催化剂,为后续卓越的性能奠定了坚实的结构基础。

图2:催化剂的“骨骼与肌肉”——微观形貌与结构

▲ 图解:通过扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM),我们可以清晰地看到催化剂的真实面貌。a-c 图展示了其三维交织的纤维网络结构,为电子和物质的快速传输提供了高速公路。d-i 图则进一步揭示了钴纳米颗粒被成功封装在纤维中,并且碳壳上分布着丰富的超薄纳米片,这极大地增加了反应活性位点。插图所示的清晰晶格条纹证明了钴颗粒的良好结晶性。

图3:元素的“完美协奏”——微观成分分布

▲ 图解:催化剂不仅要有好的结构,元素如何排布也至关重要。这张元素分布图(EDS Mapping)如同一张“元素地图”,直观地显示出C(碳)、B(硼)、N(氮)、Co(钴) 四种元素在碳纤维中均匀、交织地分布。这证明了我们成功构建了Co@BNC的核壳结构,即钴颗粒被不对称的B/N配位碳层均匀包裹,这是调控电子结构、提升催化活性的关键。

图4:化学态的“身份证”——表面化学环境分析

▲ 图解:X射线光电子能谱(XPS)如同材料的“身份证”,揭示了表面元素的化学状态。a-e 图分别对B、N、C、O、Co元素的精细谱图进行了分析,不仅确认了它们的存在,更重要的是证实了B-N键以及金属Co、Co²⁺等多种价态钴的成功形成。这些特定的化学态共同创造了一个有利于氧反应进行的局部微环境。

图5:三维孔道的“透视扫描”——内部结构重建与模拟

▲ 图解:这是本研究最具创新性的可视化部分。通过三维断层扫描重建技术,我们首次“透视”了催化剂内部的真实结构。a-e 图展示了内部连续、贯通的多级孔道(用不同颜色标注)。f-i 图则通过绝对渗透率模拟,生动演示了电解质在这些孔道中的流动路径与压力分布。这直接证明了其优异的“孔道连通性”,确保了反应物和产物的高效传输。

图6:性能的“成绩单”——电催化活性评估

▲ 图解:这张图是催化剂ORR和OER性能的“成绩单”。a, d 图的LSV曲线显示,CoBNPCF-900(红线)的起峰电位和半波电位均优于其他温度下制备的样品及商业基准催化剂。b, e 图的塔菲尔斜率表明其具有更快的反应动力学。f, i 图则综合对比显示,我们的催化剂具有极小的双功能电压间隙(ΔE = 0.66 V),性能处于国际领先水平。

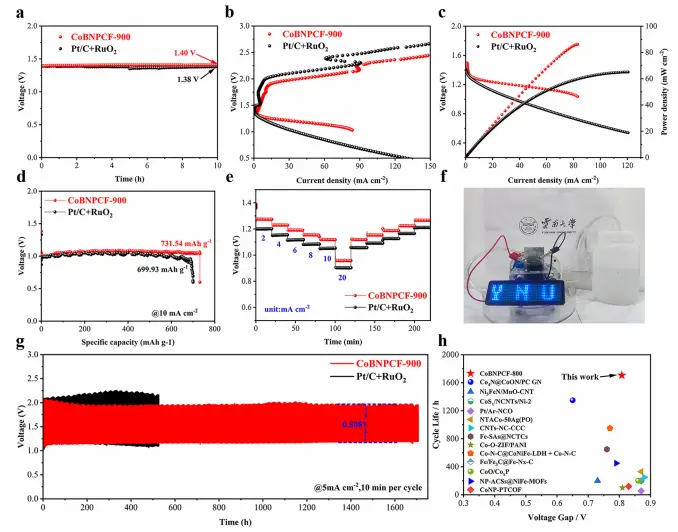

图7:锌空电池的“实战演练”——器件性能展示

▲ 图解:最后,我们将催化剂投入实际应用,组装成锌空电池进行“实战演练”。a-c 图显示,CoBNPCF-900组装的电池具有更高的开路电压和功率密度。g 图最为震撼:在长达1700多小时的连续充放电测试中,电池性能衰减极微,电压间隙稳定在0.808 V,寿命远超商业Pt/C+RuO₂催化剂(仅526小时)。f 图中的LED灯被成功点亮,更是其实用化潜力的有力证明。

本研究通过多尺度结构设计、孔道工程与电子结构调控三位一体的策略,成功开发出具有高活性、高稳定性、低成本的CoBNPCF-900双功能氧电极催化剂,并系统验证了其在锌空电池中的优异性能。

该工作不仅为非贵金属催化剂的设计提供了新思路,也推动了三维结构可视化与模拟仿真在电催化材料研究中的应用。未来,该催化剂有望在新能源汽车、便携式电源、智能电网储能等领域发挥重要作用,为实现“碳中和”目标提供关键技术支撑。

联系客服二维码

纳米纤维及其应用