联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

气凝胶自1931年被Kistler首次制备以来,一直以其极高的孔隙率(通常超过90%)、极低的密度(可低于空气)和优异的隔热性能,被誉为“固态烟雾”。其在航天探测、能源存储、催化载体、热管理等领域展现出广阔的应用前景。

然而,传统气凝胶——无论是氧化物、碳基还是聚合物基——普遍存在一个致命缺陷:力学性能脆弱,弹性恢复能力差。这源于其典型的“零维颗粒”或“一维纤维”微观结构,导致在压缩、弯曲或热冲击下容易发生不可逆的坍塌。尤其是在高温环境下,材料晶界迁移、非晶区软化等问题进一步加剧了结构失稳。

尽管近年来研究者通过构建“蜂窝结构”、“拱形结构”或“双曲超构表面”等方式提升了气凝胶的弹性,但其最高使用温度仍难以突破1973 K(约1700°C),且在极端变形(如99%应变)下的循环稳定性仍然不足。

因此,开发一种在极端温度与力学条件下仍能保持超弹性、高隔热、结构稳定的气凝胶材料,成为材料科学与工程领域的重大挑战。

浙江大学高超教授、刘英军、许震等学者团队在《Science》期刊发布了“Dome-celled aerogels with ultrahigh-temperature superelasticity over 2273 K”的最新研究成果。该团队通过二维通道限制化学方法,成功制备出 194 种超轻穹顶状气凝胶,其兼具优异弹性与低热导率。这一成果为极端热机械领域,从隔热工业到深空探测,提供了关键材料支持。

浙江大学高分子科学与工程系高超团队与西安交通大学力学实验室合作,提出了一种全新的气凝胶设计策略,成功制备出194种不同化学成分的穹顶微胞气凝胶,涵盖121种氧化物、38种碳化物、35种金属,元素种类超过30种,包括多种高熵体系。

亮点一:穹顶微胞结构——高效应力分散

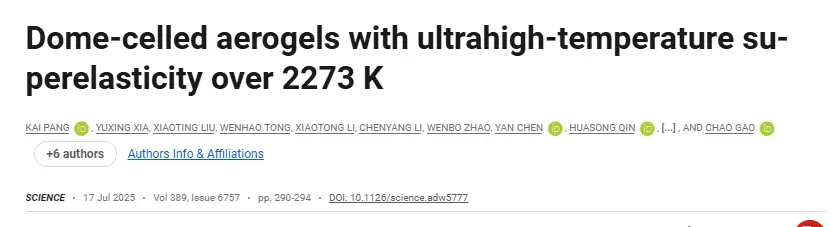

图1:制备策略与穹顶结构

本图展示了气凝胶的制备流程与结构特征。图A揭示了三步法工艺:离子捕获、气泡成型形成穹顶微胞、热处理转化得到最终产品。图B和C展示了可规模化生产的碳化物平板和氧化物卷材。图D至F通过3D成像和SEM多角度切片,证实了材料内部均匀、稳定的穹顶微胞结构。

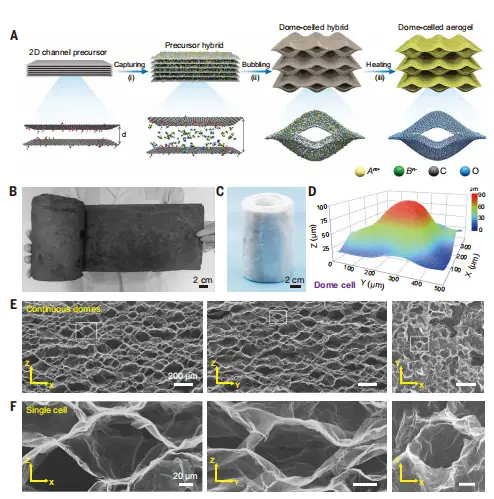

图2:成分多样性与微观结构

本图展现了庞大的气凝胶材料库。图A以元素周期表形式,标明了可用于合成氧化物、碳化物及金属气凝胶的超过30种元素。图B至E的宏观照片显示样品可轻盈立于花蕾之上,其对应的SEM、TEM图像和原子级元素面分布图则共同揭示了它们共享的穹顶微观结构、纳米晶粒组成的薄壁,以及在复杂高熵体系中仍能实现的原子级均匀混合。

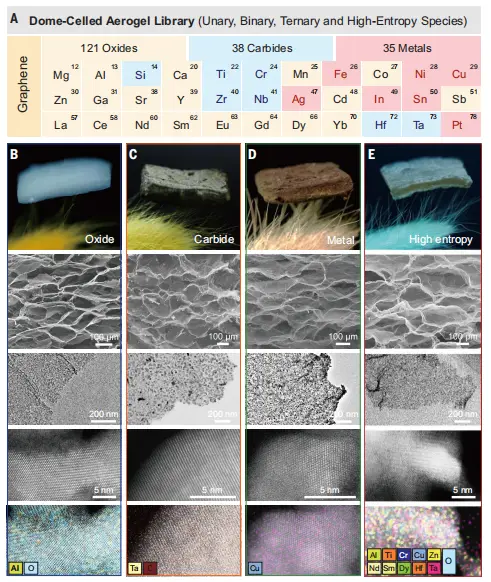

图3:极端环境下的超弹性

本图通过严苛测试验证了气凝胶非凡的弹性。图A表明,多种气凝胶堆叠体在室温下经受20,000次99%应变循环后,几乎完全恢复。图C显示其综合性能优于以往各类气凝胶。最具说服力的是图D、E和F,它们共同证明了碳化物气凝胶在液氦(4.2 K)、超高温(2273 K)乃至明火冲击中,经历上百次极端压缩后,依然能保持结构完整与超弹性。

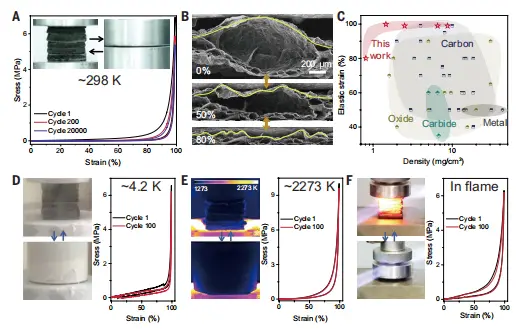

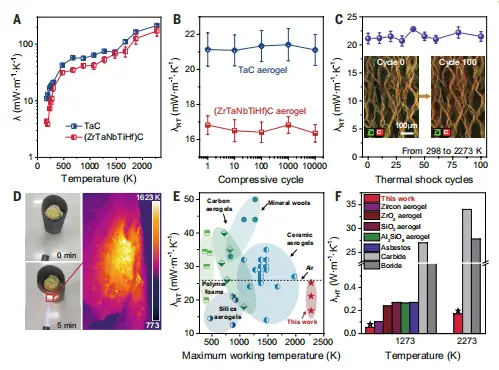

图4:超高温隔热性能与应用演示

本图聚焦于碳化物气凝胶的顶尖隔热能力。图A显示其从深冷至2273 K的极宽温区内均保持极低热导率。图B和C证明其隔热性能在机械疲劳和热震冲击后依然稳定。图D的演示实验直观生动:一块薄薄的气凝胶即可有效隔绝超过1573 K的火焰,保护背后的玫瑰花。图E和F的对比图确立了该材料在最大工作温度和隔热性能上均超越传统绝缘材料。

本研究通过创新的穹顶微胞结构与二维限域化学,成功构建了一个兼具超弹性和超高温隔热性能的气凝胶材料平台。该材料在4.2 K至2273 K的极端温区内表现出优异的结构稳定性与疲劳寿命,为其在深空探索、高温工业隔热等极端环境下的应用奠定了坚实基础。展望未来,这一材料体系展现出巨大的设计灵活性;特别是其导电组分(如碳化物与金属)为进一步开发能在极端条件下稳定工作的高效焦耳热器件提供了可能,有望引领新一代智能热管理、快速除冰及高效能源转换技术的发展。

文章来源:https://doi.org/10.1126/science.adw5777

联系客服二维码

纳米纤维及其应用