联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

全球海上原油运输的蓬勃发展,也带来了溢油事故的频发。海洋生态系统与沿岸经济因此面临严峻威胁。以2021年青岛附近海域撞船事故为例,约9400吨原油在短时间内泄漏,其中高粘度原油扩散速度极快,凸显了泄漏初期快速响应的关键性。

这类高粘度原油在常温下流动性差,难以被传统吸附材料有效捕获,给现场应急处理带来巨大挑战。在众多溢油处理方式中,吸附法因其操作安全、回收率高、二次污染风险低等优势,被视为最具前景的方向之一。

然而,传统吸附材料如海绵、泡沫等,虽具有一定吸油能力,却普遍存在机械强度差、功能单一、无法主动加热降低原油粘度等局限,难以在复杂海洋环境中稳定应用。因此,开发兼具高效热转换、优良机械性能和实时监测能力的智能吸附材料,成为当前研究的迫切需求。

温州大学薛立新教授和浙江大学姜国军教授团队在《Advanced Functional Materials》期刊发布了“MXene/PPy Coated Non-Woven Fabrics of Polypropylene Shaped Fibers: Preparation, Heat Dissipation and Applications in Viscous Oil Spillage Monitoring and Recovery”最新研究成果。该团队通过原位聚合、浸涂和化学气相沉积等方法,成功制备出超疏水可加热吸附材料,实现对稠油的快速吸附、监测与回收。这一成果为海上稠油泄漏现场处理,提供了高效、稳定且可规模化应用的解决方案。

温州大学薛立新教授与浙江大学姜国军教授团队在《Advanced Functional Materials》上发表最新成果,成功制备出超疏水可加热吸附材料,实现对稠油的快速吸附、监测与回收。

四大创新点:

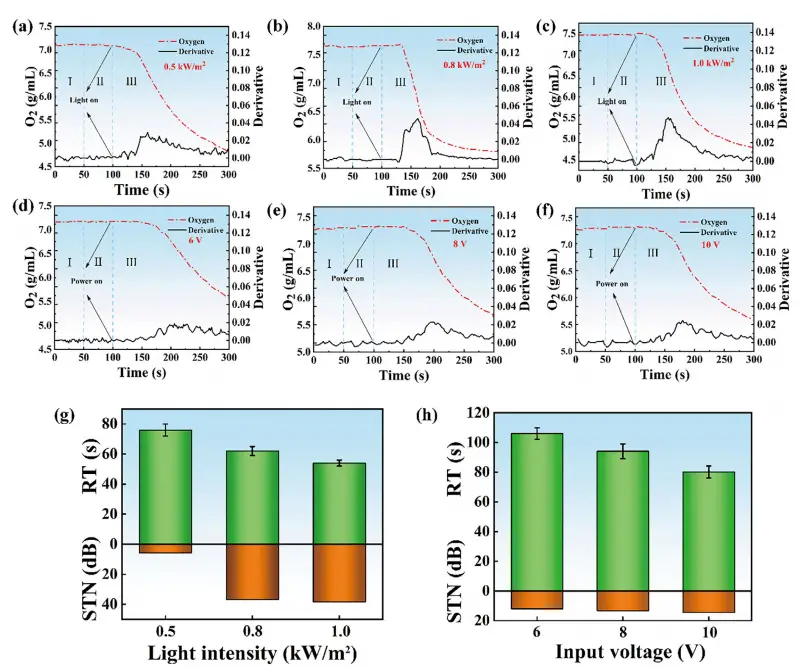

为全面评估材料的综合性能,研究团队进行了一系列严谨而系统的实验,从微观结构到宏观应用,提供了令人信服的数据支撑:

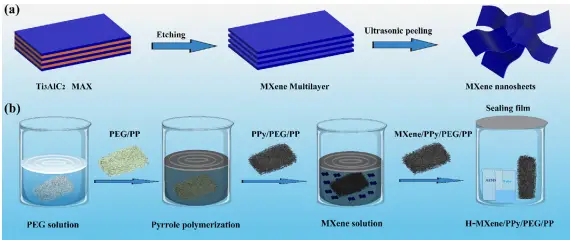

图1:MXene纳米片的制备流程示意图

本图展示了通过LiF/HCl溶液选择性蚀刻MAX相(Ti₄AlC₂)制备MXene纳米片的多步过程。从块体MAX相经过蚀刻、分层到最终获得单层/少层MXene分散液,清晰的流程示意图为材料制备提供了可重复的实验路径。

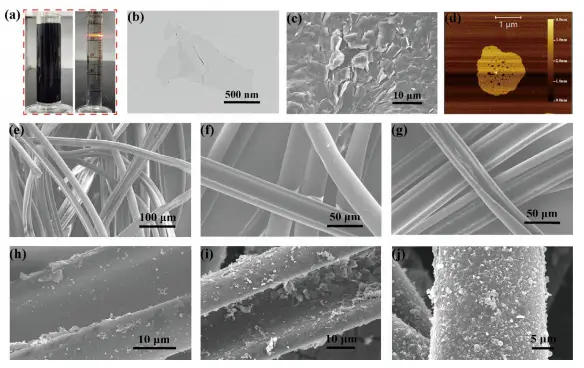

图2:MXene纳米片的形貌与结构表征

通过TEM、SEM和AFM图像系统展示了MXene纳米片的微观形貌。可见其典型的二维片层结构,厚度约1.54 nm,横向尺寸在0.5–1.5 μm之间,证实成功制备出高质量、可用于复合涂层的MXene材料。

图3:H-MXene/PPy/PEG/PP复合材料的制备流程

该示意图详细描述了从原始PP非织造布逐步构建功能涂层的全过程:包括PEG粘结层涂覆、PPy原位聚合、MXene浸涂沉积及MTMS气相疏水改性,最终形成具有光热与导电功能的超疏水复合材料。

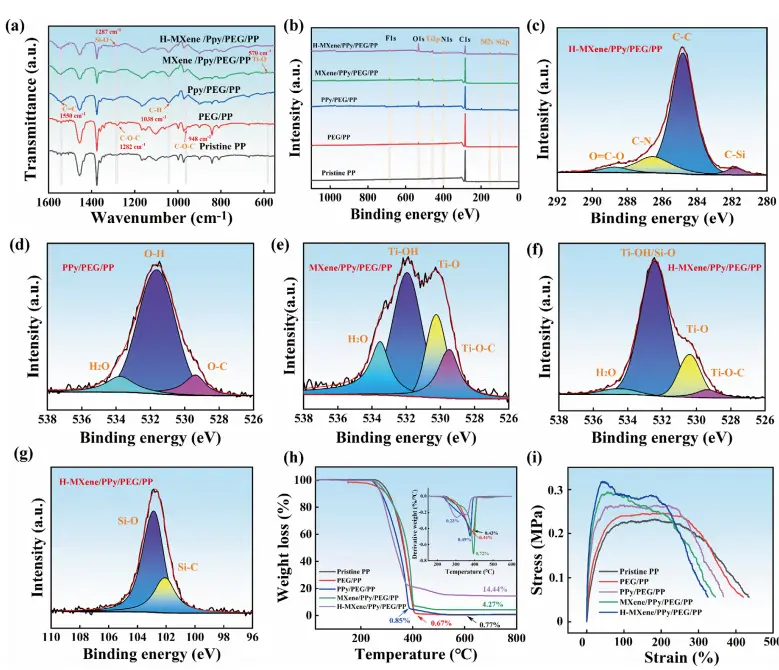

图4:复合材料的化学结构验证

通过FTIR和XPS谱图证实各涂层组分成功引入。FTIR中可见PPy特征峰(1550 cm⁻¹)、MXene的Ti–O峰(570 cm⁻¹)及MTMS的Si–O峰;XPS进一步验证了Ti、N、Si等元素存在,说明复合结构形成。

图5:纤维形貌与涂层演变SEM图像

系列SEM图像清晰展示从原始光洁的C形PP纤维,经PEG、PPy、MXene逐步涂覆后表面逐渐粗糙化的过程。最终涂层均匀覆盖纤维且未堵塞孔隙,有利于油与热的传输。

图6:材料热稳定性与机械性能分析

TGA曲线显示复合材料在高温下(800℃)残炭率显著提升,证明其优异热稳定性;应力-应变曲线表明涂层处理使拉伸强度提高,虽断裂伸长率略有下降,但仍满足实际应用需求。

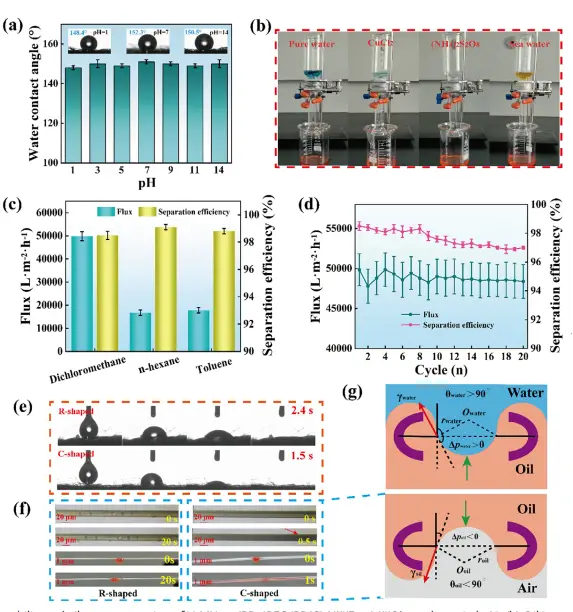

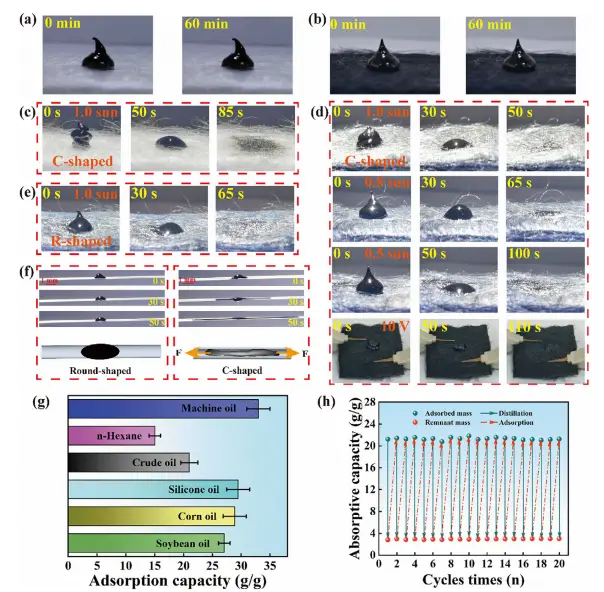

图7:超疏水性能与油水分离过程

图中展示材料在宽pH范围内均保持>147°的水接触角,并在油水分离装置中实现高效分离。C形纤维因具线性凹槽结构,其油相渗透速度显著快于圆形纤维。

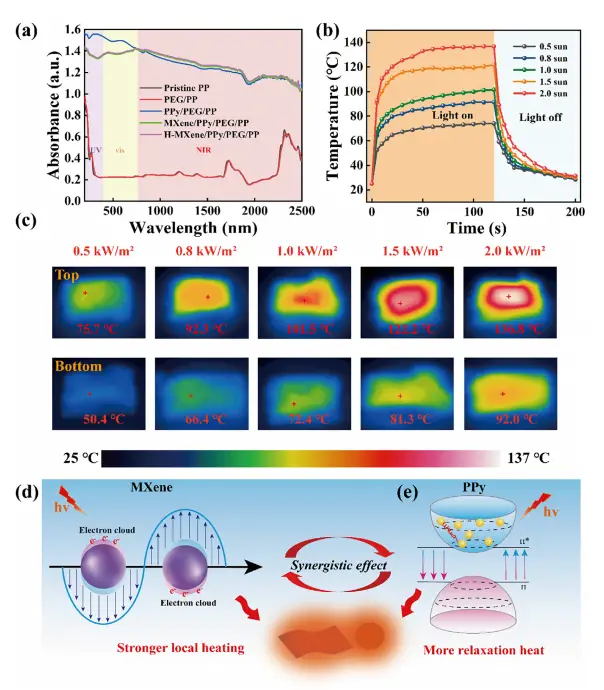

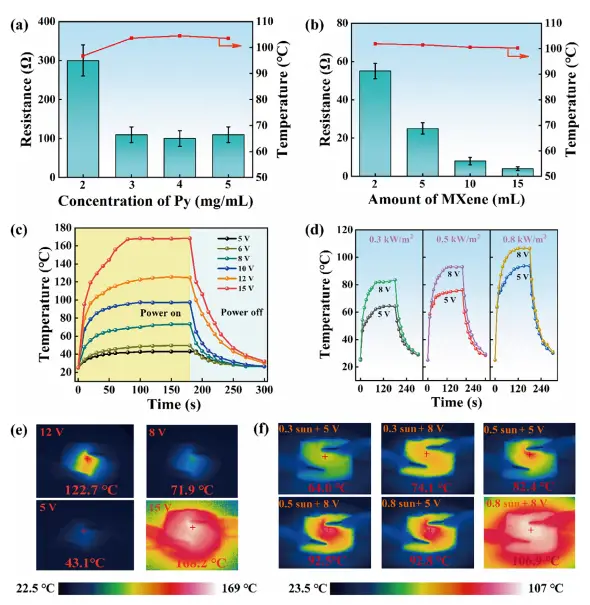

图8:光热与焦耳加热性能

UV-Vis-NIR光谱显示材料具有宽谱吸光能力;红外热像图直观展示在光照或电压下材料表面温度迅速上升,最高可达136.8°C(光热)与168.2°C(焦耳热),证实其优异的热转换性能。

本研究成功开发出基于MXene/PPy复合涂层的可加热吸附材料,通过多形状纤维结构与双模加热机制的协同作用,实现了对高粘度原油的高效监测与回收。该材料展现的快速热响应、精准温控及高效能量转换特性,与闪蒸焦耳热设备所具备的秒级快速加热、精准控温、高精度采集等核心技术高度契合。展望未来,我们将进一步优化材料结构,并推动其与先进热管理设备(如FJH)的深度融合,加速构建智能、高效的溢油应急处理系统,为海洋环保治理提供创新解决方案。

文章来源:https://doi.org/10.1002/adfm.202509435

联系客服二维码

纳米纤维及其应用