联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

随着全球对可再生能源存储需求的增长,钠离子电池因其资源丰富、成本低廉的优势,成为锂离子电池的重要补充。在众多正极材料中,聚阴离子材料(如Na₃V₂(PO₄)₃)因其稳定的三维框架结构和较高的操作电压而备受关注。

然而,这类材料存在一个关键瓶颈:本征电子电导率极低。这严重限制了其倍率性能和容量发挥。为解决这一问题,碳包覆被广泛采用,旨在通过表面包覆导电碳层来提升电子传导能力,同时抑制副反应和体积效应。

遗憾的是,传统热处理工艺制备的碳包覆层往往存在明显缺陷:碳层疏松、结合不牢、存在游离碳等。这些问题源于碳源碳化与材料晶相形成之间的"动力学失配"——碳化过程在相对较低温度下(约300°C)就已完成,而材料结晶需要更高温度(约700°C),这种"时间差"导致碳层无法均匀、牢固地包覆在材料表面。

因此,开发能够实现碳化与晶相形成同步进行的新技术,成为提升聚阴离子正极材料性能的关键突破点。

四川大学吴振国教授、郭晓东教授,温州大学肖遥教授,上海交通大学李林森教授和团队在《Advanced Energy Materials》期刊发布了“Synchronous Carbonization and Phase-Formation via Flash Joule Heating for Uniform Carbon-Coated Polyanionic Cathode Materials”最新研究成果。该团队通过闪焦耳加热技术,实现超快速热冲击,同步碳化与相形成,成功构建 2nm 厚均匀碳涂层。这一成果为设计高安全性、长寿命聚阴离子正极材料,提供了有效策略与技术支撑。

本研究最突出的创新点在于首次提出并实现了通过闪速焦耳加热技术同步完成碳源碳化与正极材料晶相形成的过程,从根本上解决了传统热处理中因反应顺序不同步导致的碳包覆不均匀问题。具体亮点如下:

揭示碳包覆失效机制

引入闪速焦耳加热技术

构建超薄均匀碳包覆层

全面提升电化学性能

方法普适性验证

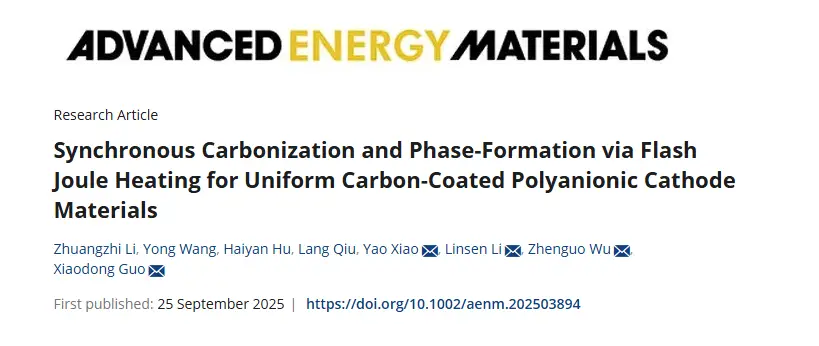

1. 碳化与晶相形成的异步性分析

通过高温原位拉曼光谱和XRD,研究人员明确了葡萄糖在300°C开始出现D带和G带,表明碳化开始;而NVP的衍射峰在700°C才出现,说明其晶相形成远晚于碳化过程。TG-FTIR进一步显示,在230–350°C区间内葡萄糖分解产生CO/CO₂气体,而在350–600°C完成碳化过程。这种“碳化先于晶化”的顺序导致碳层在NVP结晶前已形成,并在后续高温中发生相分离。

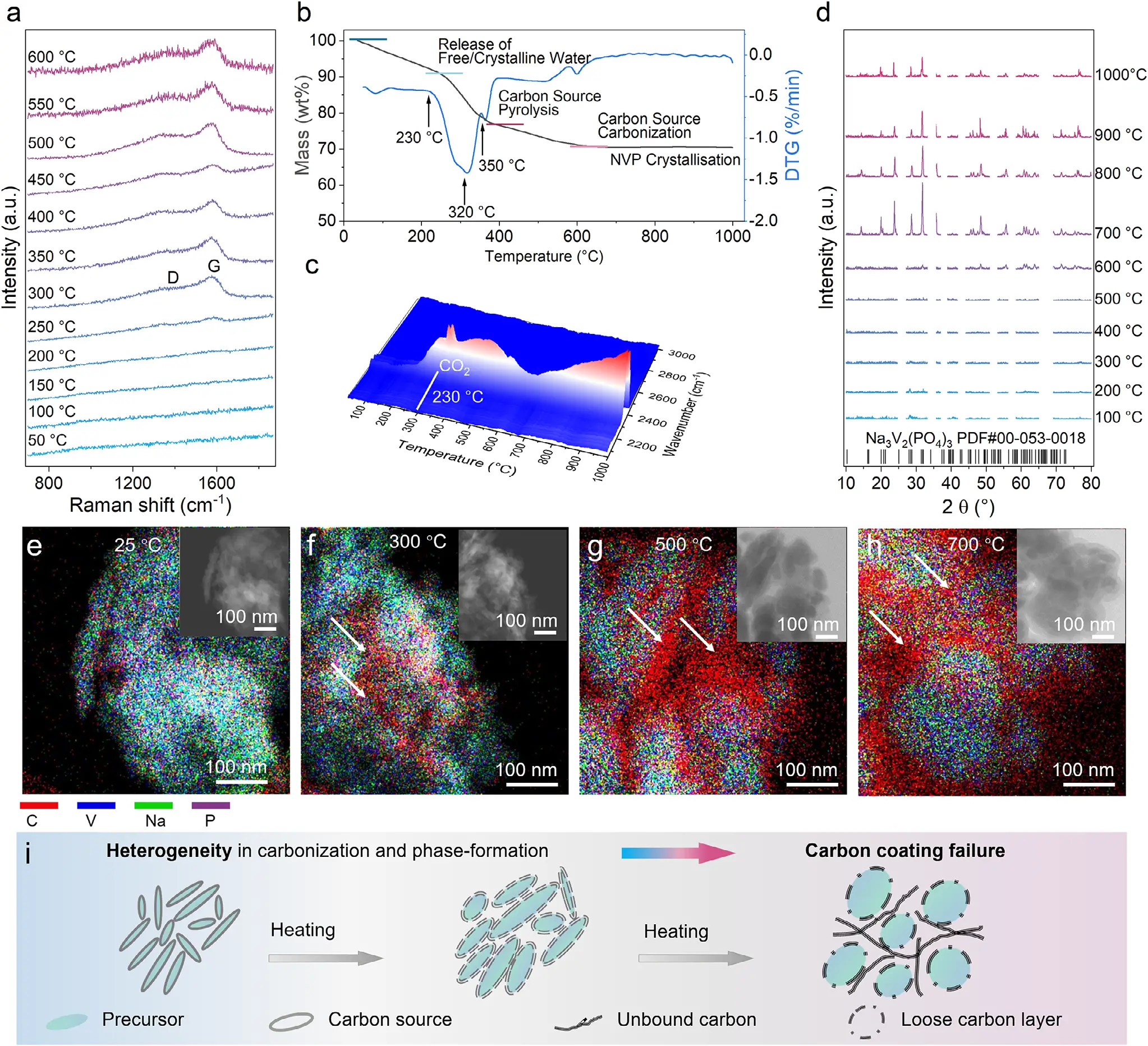

2. 闪速焦耳加热实现同步反应

采用FJH技术,在1.2秒内将前驱体加热至800°C,极大缩短了热处理时间,使得碳化与晶相形成几乎同步进行。温度曲线显示,该过程具有极快的升温速率(>600°C/s),远高于传统管式炉的5°C/min。

3. 材料结构与形貌表征

XRD与Rietveld精修确认FJH-NVP为纯相NASICON结构,属于六方晶系R3̅c空间群。HRTEM显示FJH-NVP表面覆盖一层约2 nm厚的连续碳层,而传统TFH-NVP的碳层厚度不均(约8 nm),且存在明显游离碳。EDS mapping进一步证实FJH-NVP中C、V、Na、P元素分布均匀,无局部富集。

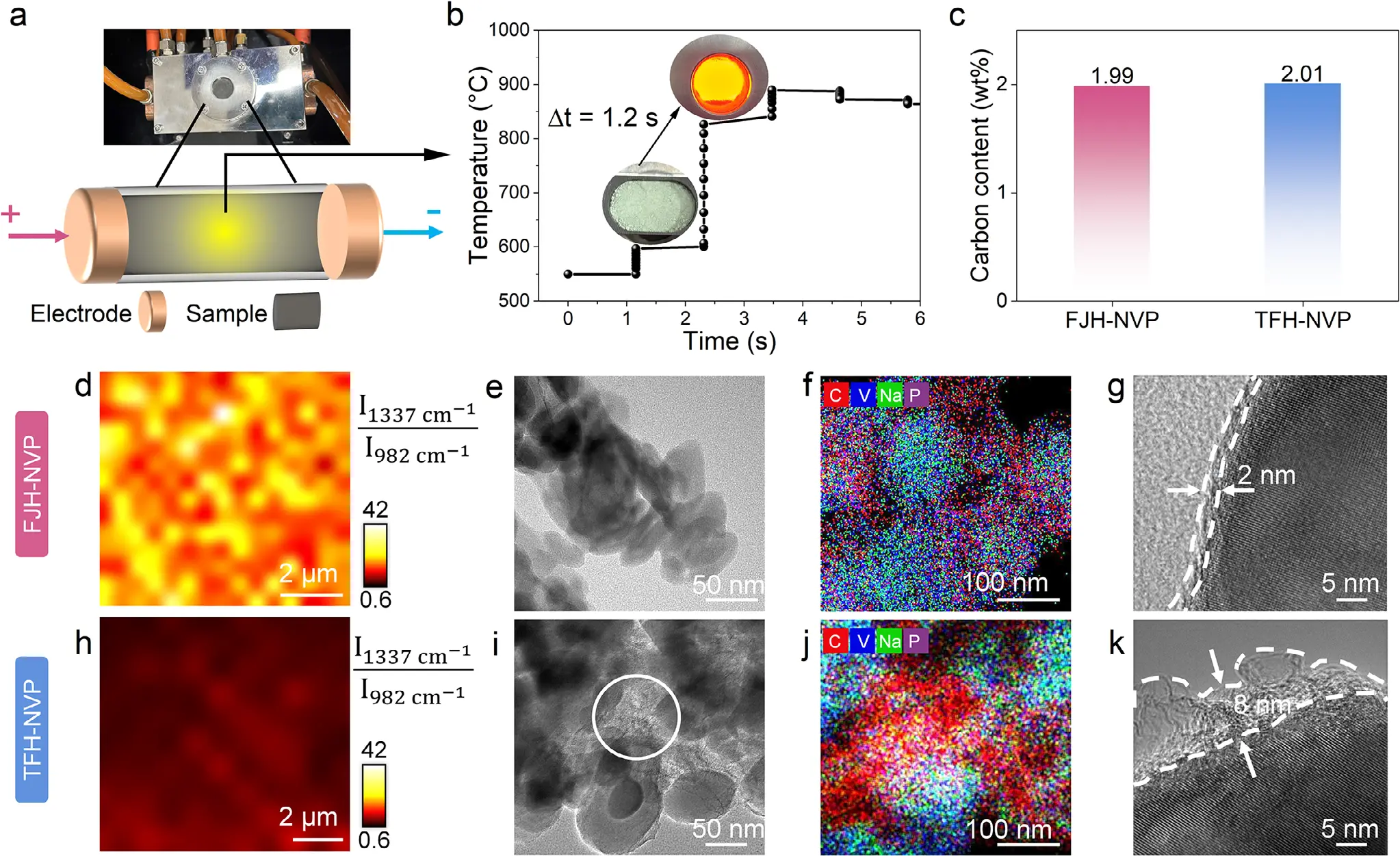

4. 电化学性能系统评估

5. 界面与热稳定性分析

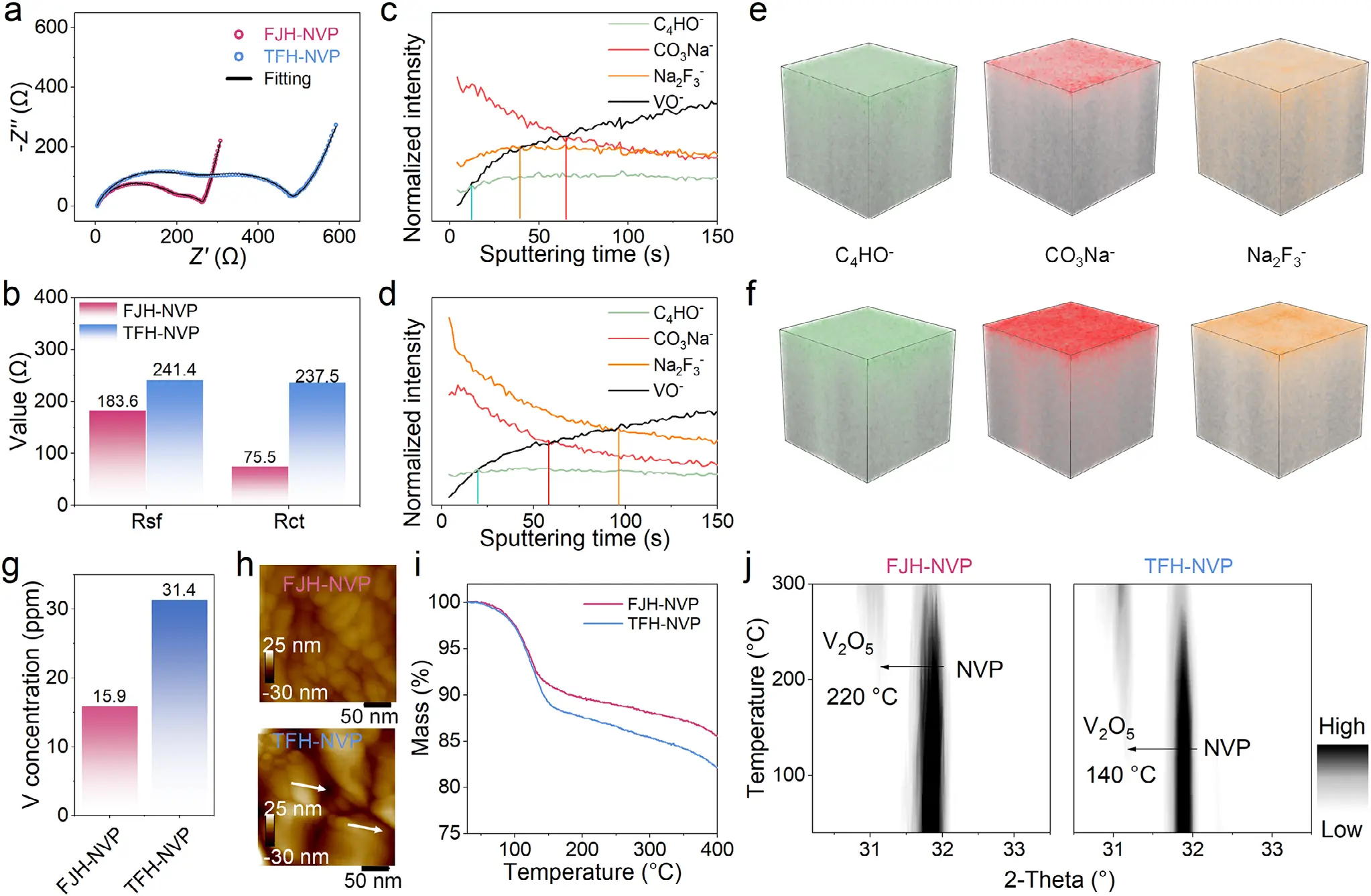

TOF-SIMS深度剖析显示,FJH-NVP表面的CEI层更薄且成分均匀,有效抑制了电解质分解和钒溶解。TG与高温原位XRD表明,FJH-NVP在高温下的相变起始温度从140°C提升至220°C,热稳定性显著增强。

图1:碳化与晶相形成的异步过程分析

该图通过高温原位拉曼光谱(a)、热重-红外联用分析(b,c)和高温原位XRD(d)揭示了葡萄糖碳化与Na₃V₂(PO₄)₃晶相形成之间的动力学失配。结果显示碳源在300°C开始碳化,而NVP晶相直到700°C才形成,存在约400°C的反应间隔。EDS mapping(e-h)直观展示了随着温度升高,碳元素分布从均匀变得离散,最终形成游离碳和疏松碳层的过程(i),阐明了传统热处理中碳包覆失效的根本机制。

图2:闪速焦耳加热技术与材料表征对比

图2a展示了闪速焦耳加热装置示意图,2b呈现了1.2秒内升温至800°C的加热曲线。关键的是,尽管FJH-NVP和TFH-NVP的碳含量相当(约2%),但拉曼mapping(2d,h)显示FJH-NVP具有更均匀的碳分布。TEM图像(2e,k)和HRTEM(2g,k)直接证实FJH-NVP形成了约2纳米厚的致密碳层,而TFH-NVP的碳层厚约8纳米且结构疏松,EDS mapping(2f,j)进一步验证了FJH-NVP中各元素的均匀分布。

图3:电化学性能全面评估

该图系统比较了两种材料的物理和电化学性能。FJH-NVP展现出更高的振实密度(1.11 g cm⁻³)和压实密度(1.88 g cm⁻³)(3a),以及更低的比表面积(17.6 m² g⁻¹)(3b)。电化学测试显示,FJH-NVP在-40°C极端低温下仍能提供85 mAh g⁻¹容量(3e),在30°C高倍率下循环3000次后容量保持率达84%(3h),软包电池循环500次后保持74.5%容量(3i),全面超越了传统方法制备的材料。

图4:界面稳定性与热安全性分析

通过电化学阻抗谱(4a,b)显示,循环后FJH-NVP的界面电阻显著低于TFH-NVP。TOF-SIMS深度剖析(4c-f)证实FJH-NVP表面形成了更薄且均匀的CEI层。钒溶解测试(4g)显示FJH-NVP的溶解量减少约50%,AFM图像(4h)显示其电极表面更平整。热重分析和高温原位XRD(4i,j)证明FJH-NVP将相变起始温度从140°C提升至220°C,显著增强了热稳定性

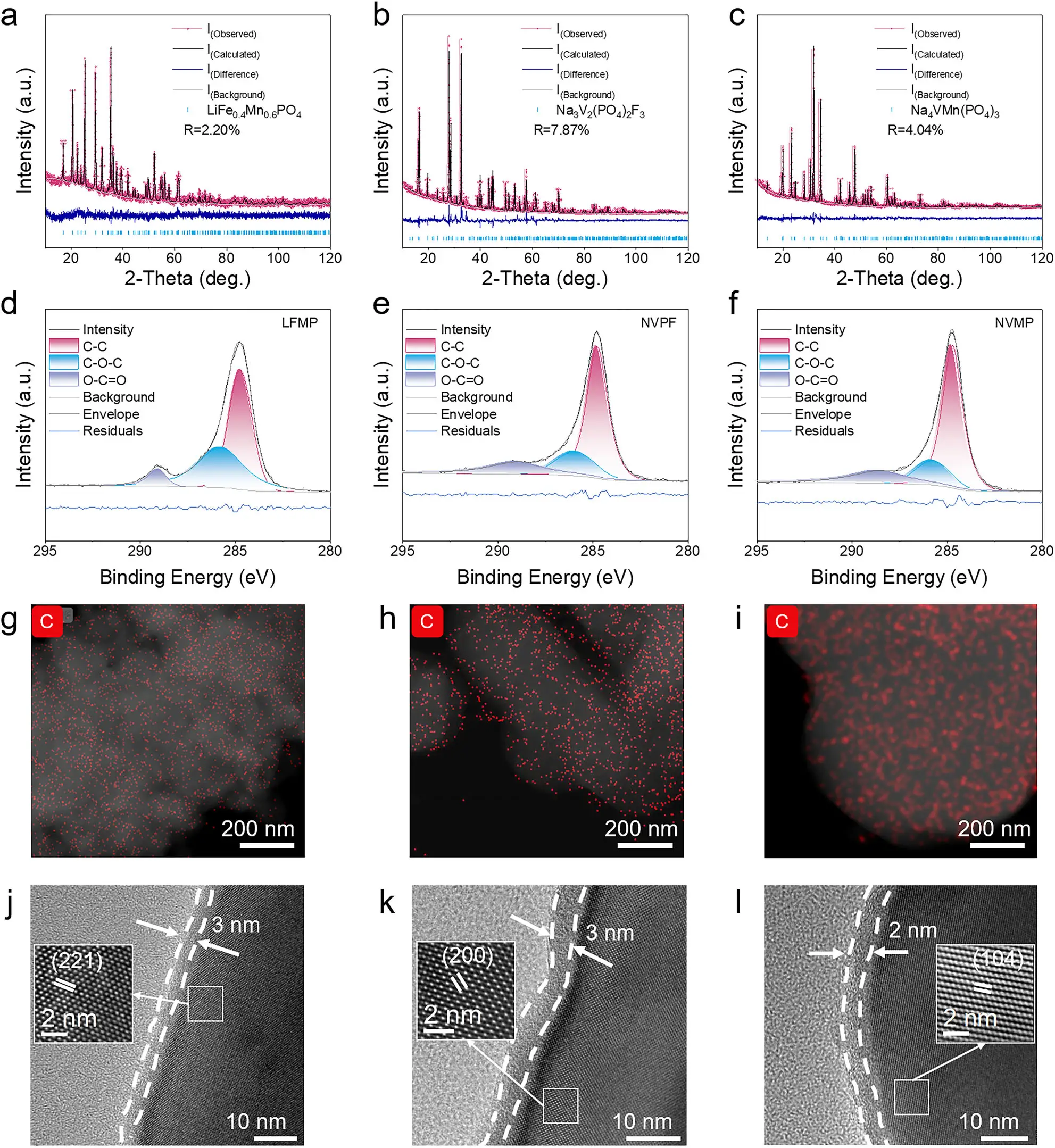

图5:方法普适性验证

该图通过在LiFe₀.₄Mn₀.₆PO₄(a,d,g,j)、Na₃V₂(PO₄)₂F₃(b,e,h,k)和Na₂VMn(PO₄)₃(c,f,i,l)三种不同聚阴离子材料上应用FJH技术,验证了该方法的广泛适用性。XRD精修确认了各材料的相纯度,XPS C1s谱显示碳主要以C-C形式存在,EDS mapping证实碳元素均匀分布,HRTEM图像清晰显示了2-3纳米厚的均匀碳包覆层,证明了FJH技术在多种材料体系中都能实现高质量的碳包覆效果。

本研究利用闪速焦耳加热技术,通过瞬时高温处理实现了碳源碳化与材料晶相的同步形成,在Na₃V₂(PO₄)₃表面构建了2纳米厚的均匀碳包覆层。该材料展现出卓越的综合性能:在-40°C低温下容量达85 mAh g⁻¹,30°C高倍率循环3000次后容量保持率84%,且热稳定性显著提升。该方法在多种聚阴离子材料体系中均验证有效,为高性能钠离子电池正极材料制备提供了可靠方案。未来,该技术可进一步拓展至其他电极材料体系,并通过工艺优化与工程放大,推动其从实验室走向产业化应用。本研究证实了控制反应时序与动力学匹配在材料合成中的重要性,为能源材料设计提供了新思路。

联系客服二维码

纳米纤维及其应用