联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

在全球碳中和战略与绿色能源转型的大背景下,电化学催化还原CO₂/CO制备高附加值化学品已成为可持续能源转化的重要路径。铜基催化剂因其对*CO中间体的独特吸附特性,被公认为实现C–C耦合、合成多碳化合物的理想材料体系。

传统铜氧化物预催化剂(如Cu₂O、CuO)在还原条件下可转化为高活性金属铜,显著提升C₂+产物选择性。然而,在膜电极(MEA)电解槽的实际运行环境中,高电流密度与长时间反应往往导致催化剂结构重构,引发晶粒粗化、晶界减少等问题,严重影响催化性能与使用寿命。

因此,如何在预催化剂制备阶段实现微观结构的精准调控,并确保其在电催化过程中保持"形貌遗传性",成为推动该技术产业化应用的核心挑战。

美国西北大学化学系与电气和计算机工程系的Edward H. Sargent 教授团队Edward H. Sargent 教授团队在《ADVANCED MATERIALS》(IF:26.8)期刊发布了”Copper Catalysts Inherit and Retain Precatalyst Morphologyin Extended CO Electroreduction to n-Propanol”的新研究成果。该团队通过闪速焦耳加热结合快速冷却,控制铜氧化物前驱体形貌,使催化剂继承前驱体结构,成功实现约 35% 的正丙醇法拉第效率,且在 330 小时运行中保持性能与形貌稳定。这一成果为高效 CO 电还原制多碳产物,提供了精准的前驱体工程与结构 - 性能关联思路。

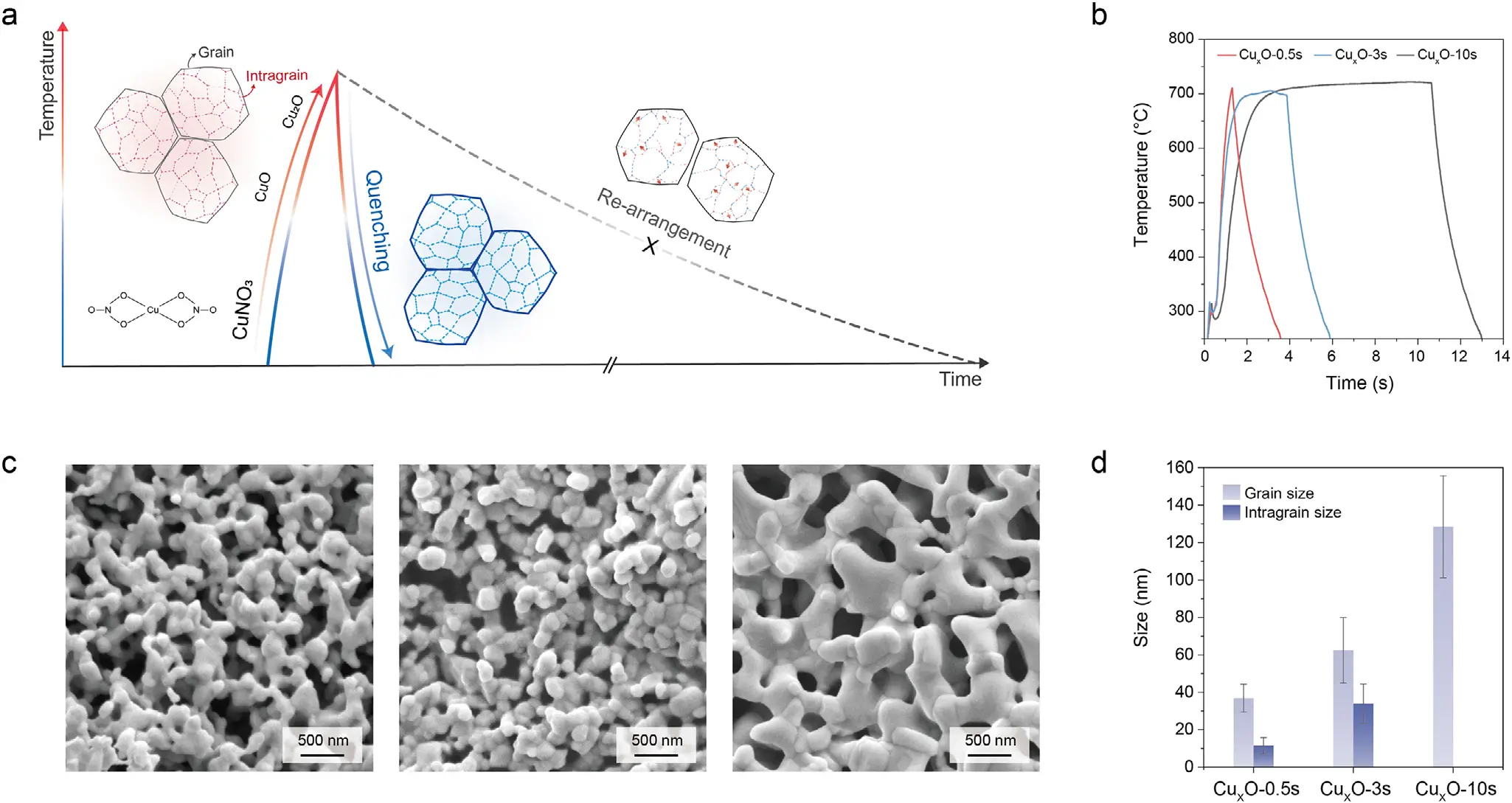

本研究采用闪蒸焦耳热与超快淬火技术,突破传统热处理局限,成功制备出具有分级纳米结构的铜氧化物预催化剂。该技术在CO电还原过程中展现出卓越的形貌继承性与催化稳定性,实现了四大突破:

以CuNO₃为前驱体,通过调控闪蒸焦耳热时间(0.5s/3s/10s)与淬火速率(≈205 K/s),制备出三种不同结构的Cu₂O预催化剂:

电镜分析表明,超快淬火可"锁定"亚稳态结构,有效抑制晶粒长大,保持高密度晶界。

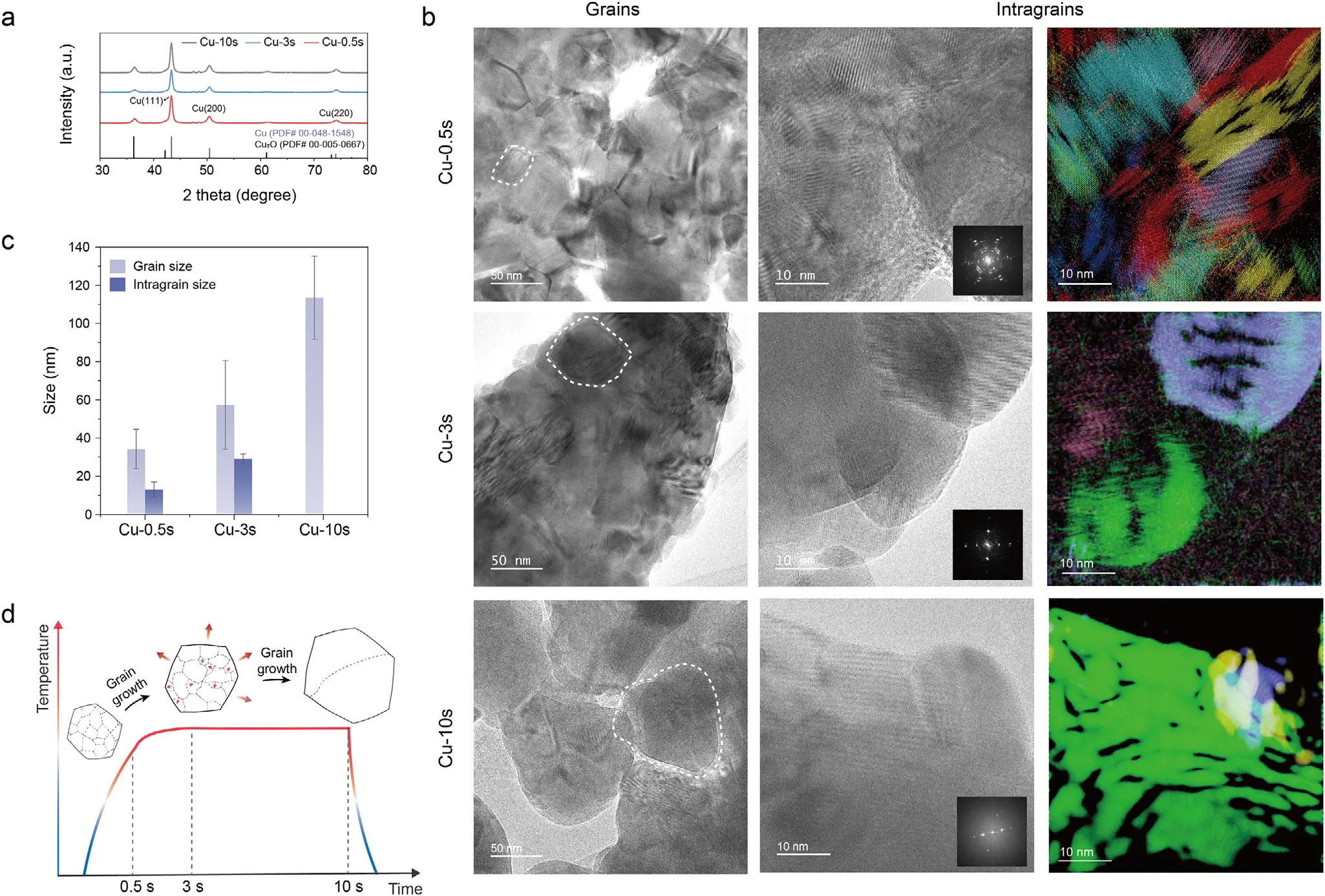

将预催化剂在MEA电解槽中进行电化学还原,所得金属Cu催化剂完美继承前驱体结构:

XRD与FFT分析证实,预催化剂的结构特征在还原后得到高度保留,"模板遗传"效应显著。

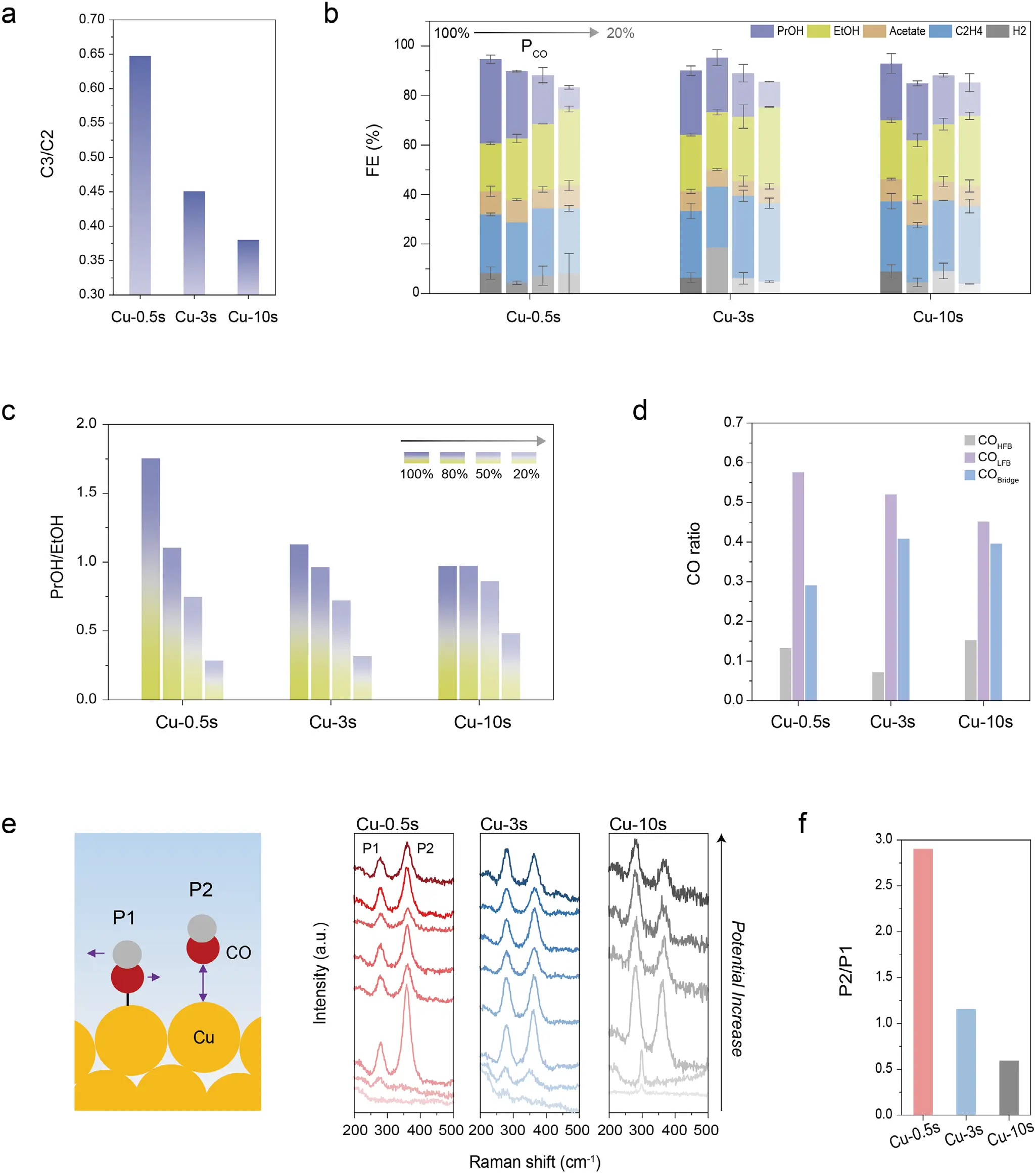

在100 mA cm⁻²电流下进行CORR测试:

通过CO分压稀释实验和Operando拉曼光谱进一步发现:

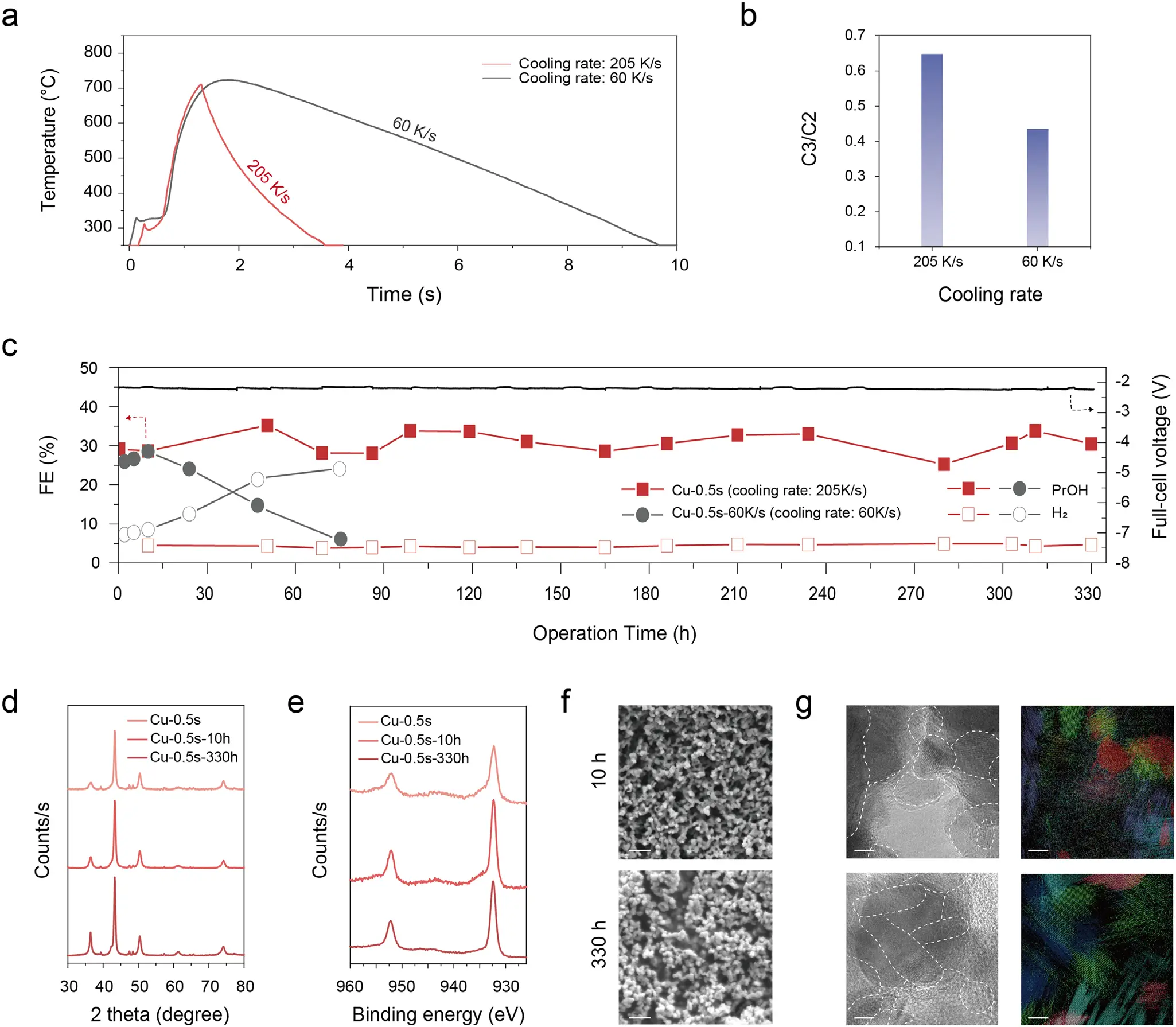

Cu-0.5s在连续运行330小时后:

n-Propanol选择性仍保持在30%左右;

全电池电压缓慢上升(2.15 V → 2.22 V),平均每小时仅升高1 mV;

后表征(XRD, XPS, SEM, TEM)显示催化剂结构保持完整,仅表面有轻微氧化。

本图展示了通过闪蒸焦耳热技术合成Cu₂O预催化剂的过程。a) 示意图显示了快速的闪速加热与淬火过程;b) 对应的时间-温度曲线;c) SEM图像表明,加热时间越长(从0.5s至10s),晶粒尺寸越大、结构越致密;d) TEM分析揭示,快速淬火形成的样品(Cu₂O-0.5s)内部存在更细小的纳米结构(晶内域),这是其高性能的关键。

本图证明了预催化剂的精细结构能有效遗传至工作状态下的金属铜催化剂。a) XRD显示所有样品均被还原为金属Cu,且晶面比例相似;b) TEM图像显示,Cu-0.5s保留了预催化剂中的细小晶粒和晶内纳米域,而Cu-10s则晶粒粗大、结构单一;c) 晶粒与晶内域尺寸的统计定量;d) 示意图总结了不同加热时间导致的最终催化剂结构演变路径。

本图揭示了催化剂结构与其性能之间的构效关系。a) C₃/C₂产物比率随催化剂晶粒减小而显著升高;b-c) CO稀释实验表明,小晶粒催化剂(Cu-0.5s)的性能强烈依赖CO浓度;d-f) Operando拉曼光谱证明,Cu-0.5s具有最高的CO表面覆盖度和更利于C-C耦合的线性吸附CO物种,从而解释了其高选择性的原因。

本图展示了快速冷却对稳定性的重要性及催化剂长达330小时的耐久性。a) 不同冷却速率下的温度曲线;b) 慢速冷却样品的C₃/C₂比率显著降低;c) Cu-0.5s在330小时连续运行中保持性能稳定;d-g) 反应后表征(XRD, XPS, SEM, TEM)表明催化剂晶相、价态、形貌和关键纳米结构均得到良好保持,展现出优异的工业应用潜力。

本研究通过闪蒸焦耳热与超快淬火技术,实现了对铜氧化物预催化剂微观结构的高精度调控,并成功将其结构特征继承至最终金属铜催化剂中,从而获得了一种具有高晶界密度、优异CO吸附能力与高C₃产物选择性的电催化材料。展望未来,该策略可进一步拓展至多碳产物的定向合成,通过精准调控晶界类型与表面化学环境,有望实现C₄+产物的高选择性生成;在系统集成方面,可与碱性膜电解槽(AEM)或固态电解质技术相结合,有效提升能量效率与产物分离纯度;此外,还可结合机器学习与高通量计算构建智能催化剂开发平台,推动电催化剂设计向智能化、高速化方向发展。

联系客服二维码

纳米纤维及其应用