联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

近年来,针对工业生产环境的智能检测系统发展迅速,对环境湿度等参数的长效稳定检测成为工业生产智能化发展的关键。柔性湿度传感器良好的共性特性,使其适用于不规则表面,并提供及时、准确的反馈。然而,由于界面兼容性差和湿敏材料稳定性低的问题,柔性传感器易受外界环境因素的影响,面临检测范围窄、环境适应性差的挑战,限制了其在工业生产环境中的检测应用。因此,为了能够对工业生产环境中湿度信号进行全面、稳定的监测和分析,亟需开发具有高适应性和强稳定性的柔性湿度传感器。

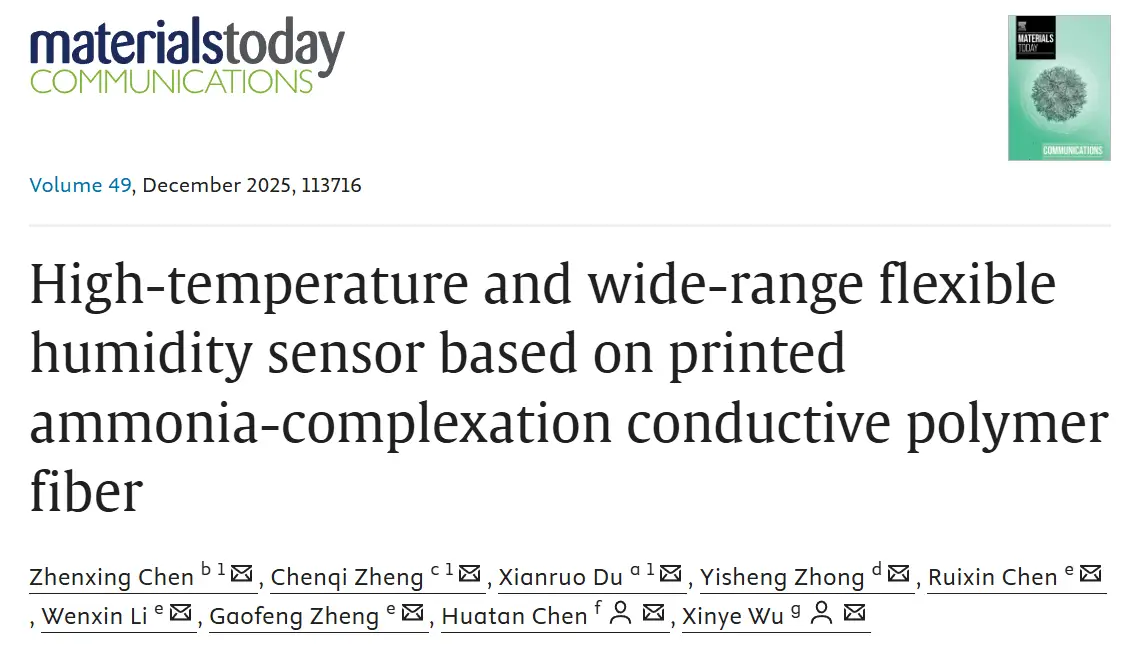

近日,厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院郑高峰教授团队,在柔性湿度传感器研究方面取得新进展。相关成果以“High-Temperature and Wide-Range Flexible Humidity Sensor Based on Printed Ammonia-Complexation Conductive Polymer Fiber” 为题,发表于《Materials Today Communications》。在工业生产中,环境湿度的微小波动都会影响产品质量与设备安全。然而,传统柔性湿度传感器在高温、高湿等极端环境下易失效,难以满足长期稳定监测的需求。为解决这一问题,团队提出了一种基于金属氨络合机理的导电纤维方案。他们采用铜-银-聚乙烯氧化物(Cu/Ag/PEO)复合油墨,通过电流体直写(EHDW)技术在柔性基底上构筑传感结构,并在低温(50℃)下快速烧结成型,获得了高稳定性导电纤维。这项研究不仅为极端环境下的湿度监测提供了新材料与新方法,也展示了柔性电子在智能工业领域的广阔应用前景。

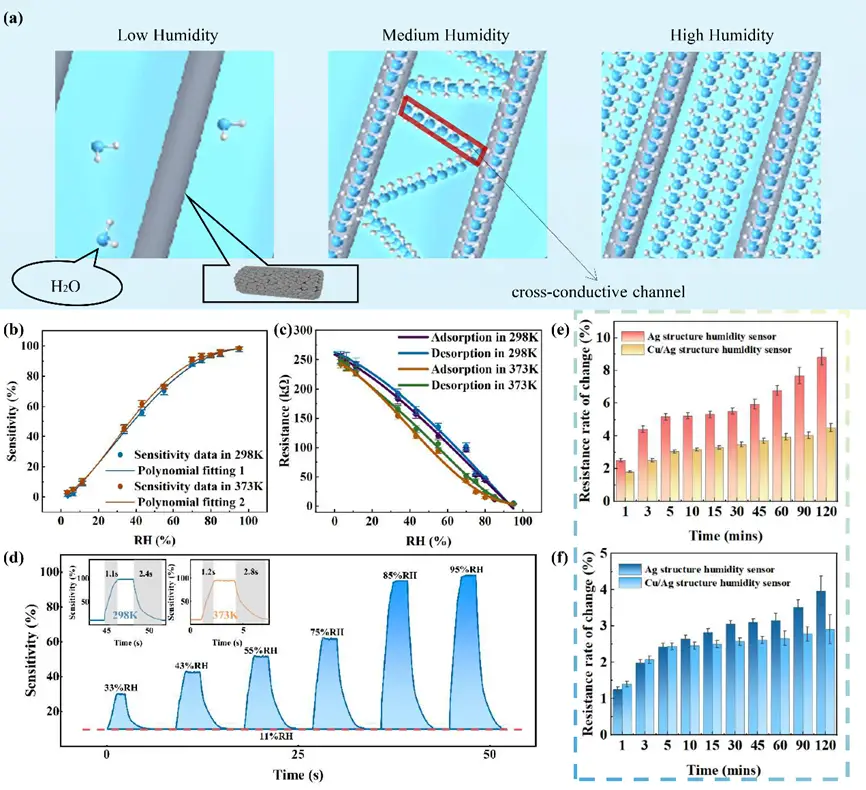

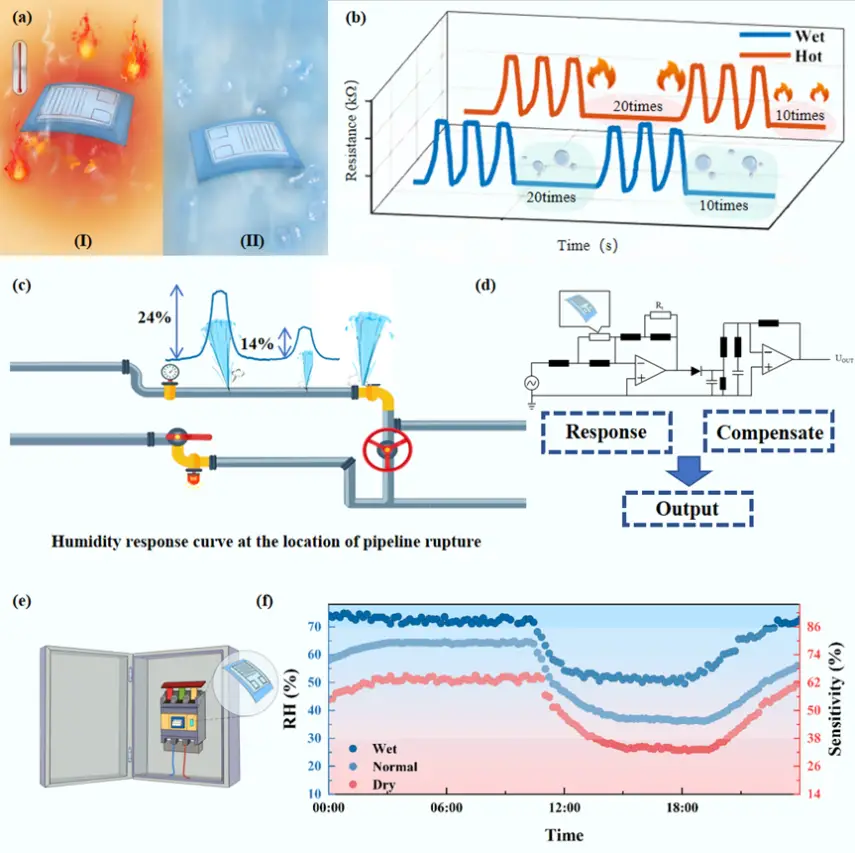

本研究设计了一种基于多元金属氨络合原理的柔性湿度传感器,在高温和潮湿环境下表现出优异的稳定性。采用铜银氨络合油墨(Cu/Ag/PEO)作为功能材料,通过电流体直写在柔性基底上制作湿度传感器。低温(323K)后烧结可迅速将前驱体纤维转化为导电纤维。制备的柔性湿度传感器具有出色的传感特性和较强的耐高温和耐潮湿环境的能力。其线性湿度灵敏度范围为 11% RH 至 80% RH,快速响应时间为 1.1 秒,恢复时间2.4s。此外,该传感器还具有耐热性和防潮性。在高温(373K)环境下,电阻变化率保持在 4.5% 以下,在高湿度(85% RH)环境下,电阻变化率保持在 3% 以下。根据传感器的优良特性,开发了管道异常报警系统和配电箱湿度检测系统。本文的柔性湿度传感器,有助于智能传感器技术的应用,其在智能工业领域具备广阔的应用前景。

图1 Cu/Ag/PEO导电纤维的柔性湿度传感器的制造和应用

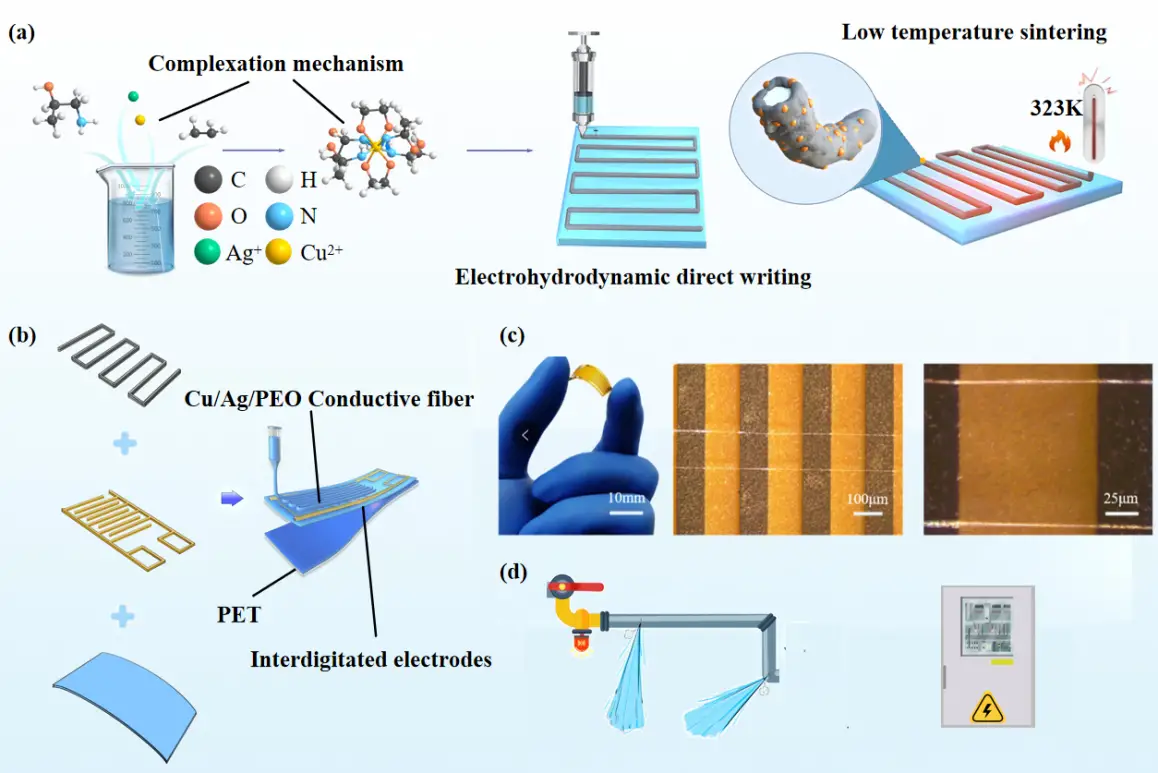

本研究基于多元金属氨络合机理开发了铜银氨复合油墨配方,为制造耐高温和潮湿环境的高稳定、高性能柔性湿度传感器提供材料基础。

图2 铜银氨复合油墨的特性

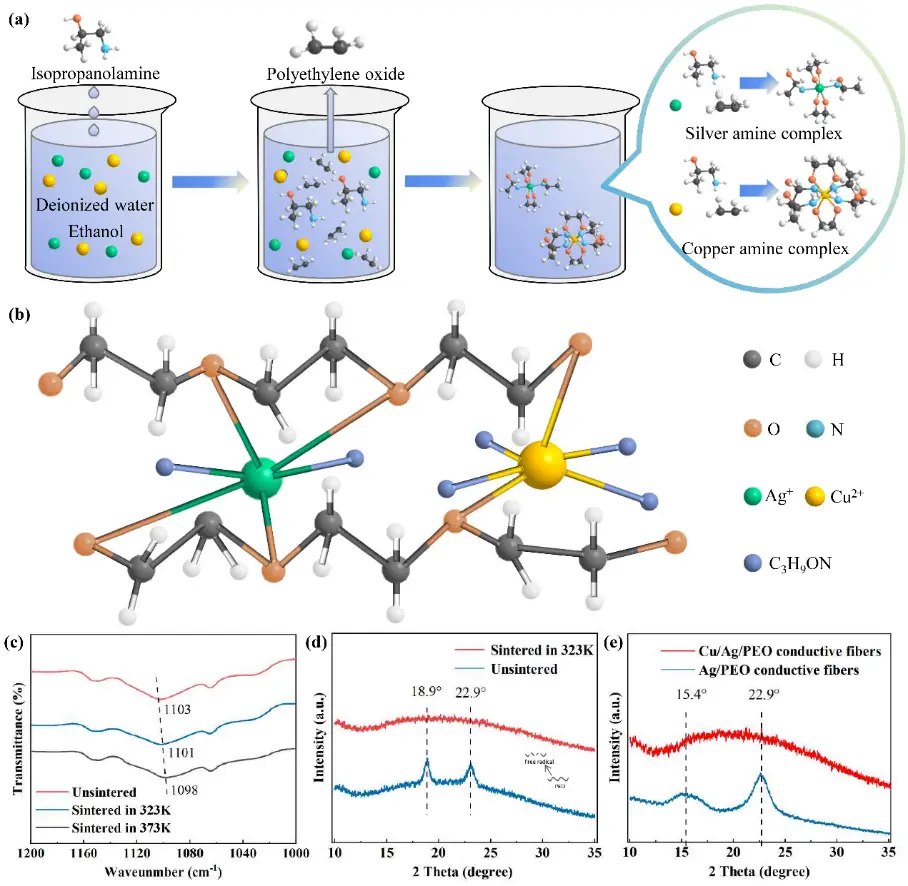

铜银氨络合有助于导电纤维成型过程中形成烧结颈,在确保导电纤维成型过程中形貌完整的同时,也维持了纤维的电学性能和与柔性基底的粘附程度,为柔性湿度传感器在高温高湿条件保证稳定响应提供了保障。

图3 铜银氨导电纤维烧结成型机理图与电镜图

基于多元金属氨络合机理导电纤维制备的湿度传感器灵敏度高,响应周期短,线性范围广,覆盖11%到80%的湿度变化。湿度滞后低,在36%和63%湿度条件下,滞后量分别只有2.72%和2.1%。它在高湿(86%RH)和高温环境(375K)下依然保持稳定导电性能,展现出其在极端环境下巨大应用潜力。

图 4 柔性湿度传感器传感响应特性

基于多元金属氨络合的湿度传感器,不仅能在复杂环境中稳定工作,还能抵御热冲击和潮湿环境。经过高湿度(85%)和热冲击(373K)的多次测试,传感器性能依然保持稳定。传感器可应用于管道和配电箱的极端条件下的湿度检测:管道破裂或泄漏时,传感器能及时感知湿度变化并发出警报;配电箱湿度异常时,传感器不仅能报警,还能准确定位问题电路,避免故障发生。传感器为智能检测系统提供了可靠的技术支持。

图5 传感器的应用

综上,本研究提出的基于多元金属氨络合机理的柔性湿度传感器,在高温高湿环境下依然保持快速响应、低滞后和稳定导电性能,有效解决了传统传感器在极端条件下易失效的问题。该成果不仅在实验验证中展现了优异的稳定性和可靠性,还成功拓展至管道报警与配电箱湿度监测等应用场景。由此可见,该传感器为智能工业中的环境监测提供了新的技术路径,并展现出广阔的产业化应用前景。

研究相关

该项研究工作得到了国家重点研发计划(2023YFB3210200),国家自然科学基金(52405424,52275575,52575458)、福建省科技计划项目(2024J010011)、深圳市科技计划项目(JSGG20220831094600002)、厦门市科技计划项目(2022CXY0101)的资助。厦门大学吴新烨副教授和厦门理工学院陈华坛助理教授为共同通讯作者,厦门大学物理科学与技术学院博士生杜贤若为论文第一作者,厦门大学能源学院本科生陈振兴(推免至清华大学)、厦门大学信息学院本科生郑晨祺(推免至北京大学)为论文共同第一作者协助该课题研究。厦门大学郑高峰教授为项目提供了充分的指导与支持。

联系客服二维码

纳米纤维及其应用