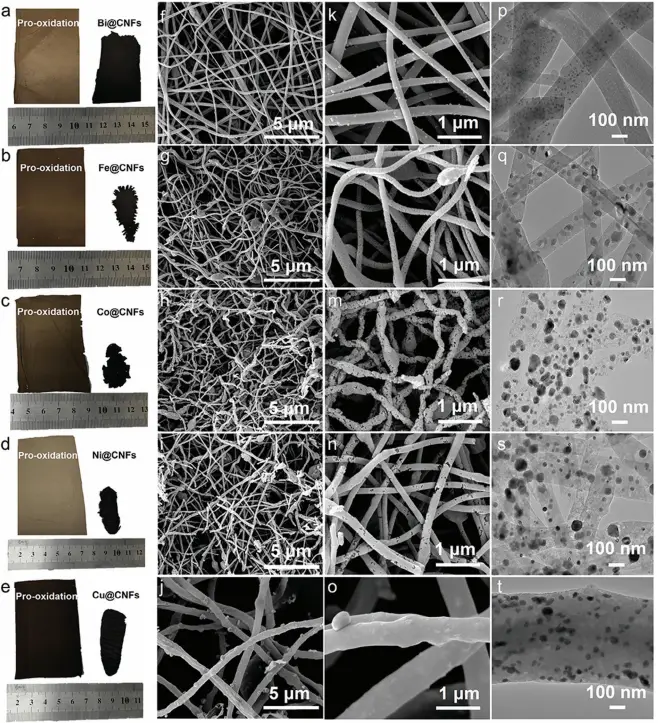

联系我们

- 电话/微信:18520902353

- 客服QQ:3597831168

- 邮箱:info@wemaxnano.com

- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼

随着可再生能源的快速发展,高效、低成本的能量存储系统需求迫切。钠离子电池因钠资源丰富、分布广泛、成本低廉而备受关注。然而,钠离子半径(1.06 Å)大于锂离子,使得在锂电中表现优异的石墨负极难以有效容纳钠离子,导致容量和倍率性能不佳。

硬碳材料因其较大的层间距、丰富的缺陷和孔道,被认为是极具潜力的钠电池负极。其中,一维纳米纤维结构能提供更短的离子扩散路径和更多的活性位点。若能将其直接制备成自支撑的柔性薄膜电极,更可省去粘合剂、导电剂和金属集流体,简化工艺并提升电池能量密度。

煤沥青作为炼焦副产品,碳含量高、价格低廉,是制备硬碳的理想前体。但商用煤沥青普遍存在软化点低的问题,在高温碳化过程中会熔融,无法保持纤维形态,这成为将其用于静电纺丝的直接障碍。

济南大学侯林瑞/原长州团队在《Advanced Functional Materials》(IF=19)发表“低软化点煤沥青衍生碳纳米纤维薄膜作为钠双离子电池自立阳极的构建”,提出了一种基于静电纺丝技术的创新方案,以低成本低软化点煤沥青(LSP CP)为原料,成功制备出柔性硬碳纳米纤维(HCNFs)自支撑电极,为 SDIBs 的低成本化、高性能化发展提供了新路径。

为解决这一难题,研究团队设计了一种Bi(NO₃)₃·5H₂O(五水合硝酸铋)辅助的静电纺丝-碳化一体化策略。

以低软化点煤沥青为碳源,聚乙烯吡咯烷酮为纺丝助剂,并引入关键添加剂Bi(NO₃)₃·5H₂O,通过静电纺丝技术成功制备出均匀的前驱体纳米纤维薄膜。

前驱体薄膜在230℃空气中进行预氧化处理。此步骤使材料从热塑性转变为热固性,如同给纤维“穿上铠甲”,确保其在后续高温处理中不会熔融。

在惰性气氛下,经过600℃和1200℃的两阶段碳化,最终得到硬碳纳米纤维薄膜。在此过程中,Bi(NO₃)₃·5H₂O发挥了多重关键作用:

•抑制石墨化,扩大层间距:其分解产生的氮氧化物消耗了煤沥青中的氢,抑制了碳原子的有序重排,从而形成了更有利于钠离子存储的大层间距(~0.419 nm) 和缺陷结构。

•原位造孔:硝酸铋最终被还原为金属铋纳米颗粒,并在高温下升华逸出,在纤维内部和表面留下了丰富的纳米孔洞和少量碳泡,极大地增加了比表面积和离子传输通道。

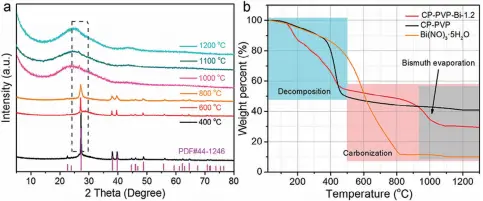

研究者系统对比了不同金属硝酸盐(Fe, Co, Ni, Cu)的效果。结果发现,唯有使用Bi(NO₃)₃·5H₂O的样品能在高温碳化后仍保持完整的纤维膜形态和优异的柔性。其原因在于:

•导电性适宜:铋的导电性较差,避免了静电纺丝过程中因电场干扰导致的纺丝困难。

•宽泛的分解温度范围(60-800℃):使其分解与碳化过程能良好匹配,温和地造孔而不破坏纤维结构。其他硝酸盐分解温度区间窄且剧烈,易导致纤维结构坍塌。

通过精细调控Bi(NO₃)₃·5H₂O的添加量(0.0 - 2.4 g),研究者发现添加量为1.2 g时(样品命名为HCNFs-1.2),材料综合性能最优:

•微观结构:纤维形貌均匀(直径~150 nm),表面粗糙,具有适中的比表面积(30.7 m²/g)和丰富的孔隙。

•晶体结构:具有最大的硬碳区域占比(~60%)和合适的层间距(~0.419 nm)。

•表面化学:拥有最高的活性氧(≈2.4 at%)和氮(≈1.1 at%)含量,特别是对钠离子存储有利的C=O基团、吡啶氮和吡咯氮。

当作为钠离子电池负极时,HCNFs-1.2表现出色:

•高容量与优异倍率性能:在0.05 A/g和5.0 A/g的电流密度下,可逆容量分别达到238.4 mAh/g和75.6 mAh/g,显示出良好的快充能力。

•超长循环寿命:在1.0 A/g下循环1000次后,容量保持率高达87.3%,平均每圈容量损失仅0.0127%。

•高效的钠离子存储动力学:其储钠机制为表面吸附、层间嵌入和纳米孔填充的协同作用。电化学测试表明,其钠离子扩散系数高,且电容性贡献占比大(0.5 mV/s时达80.7%),这是其优异倍率性能的关键。

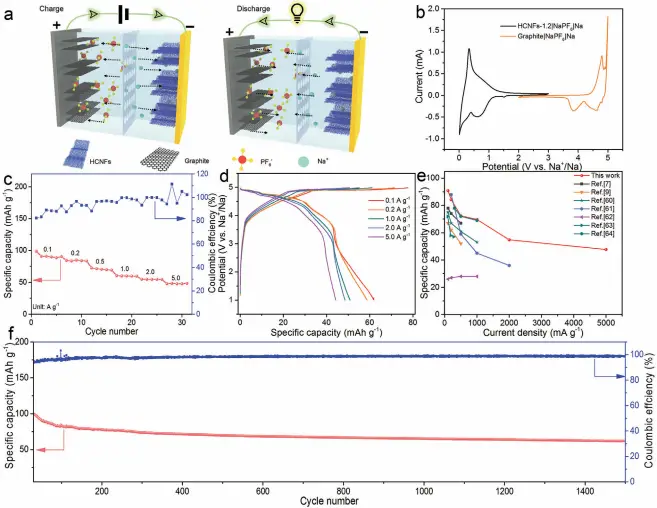

更进一步,以其为负极、商业石墨为正极组装的钠双离子全电池,在1500次循环后仍能保持78.4%的容量,展现了巨大的应用潜力。

图1. 柔性HCNFs薄膜的合成过程示意图。

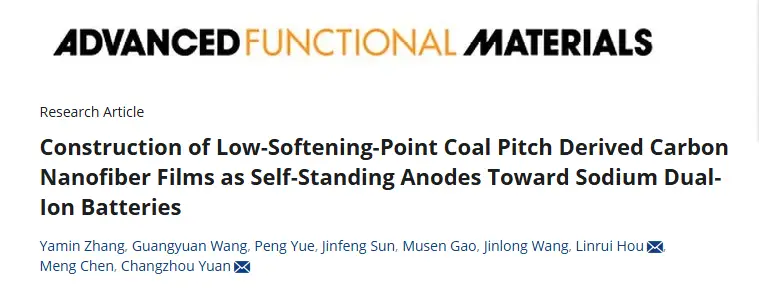

图1. 柔性HCNFs-1.2薄膜的形貌与结构分析:a) 前驱体到最终产物演变的数码照片,b) 薄膜柔韧性的数码示意图,c、d) 场发射扫描电镜图像,e) 透射电镜图像以及f-i) 高分辨透射电镜图像和用于测量层间距的相应强度分布图,j) 扫描透射电镜图像及相应的能谱元素(碳、氮和铋) mapping图像。

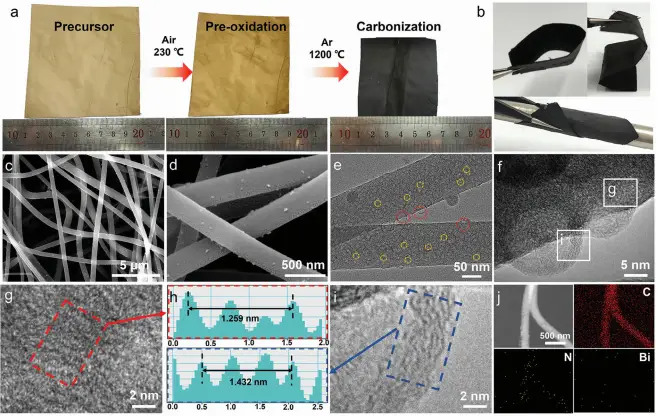

图2. a) 不同温度退火处理所得样品的X射线衍射图谱,以及b) CP-PVP-Bi-1.2薄膜、CP-PVP薄膜和Bi(NO3)3 ·5H2O样品的热重分析曲线。

图3. a–e) 数码照片,f–o) 场发射扫描电子显微镜(FESEM)和p–t) 透射电子显微镜(TEM)图像,这些样品是通过在800°C下煅烧含不同硝酸盐的电纺膜获得的:(a、f、k、p)Bi(NO3)3·5H2O,(b、g、l、q)Fe(NO3)2·9H2O,(c、h、m、r)Co(NO3)3·6H2O,(d、i、n、s)Ni(NO3)2·6H2O,以及(e、j、o、t)Cu(NO3)2·3H2O。

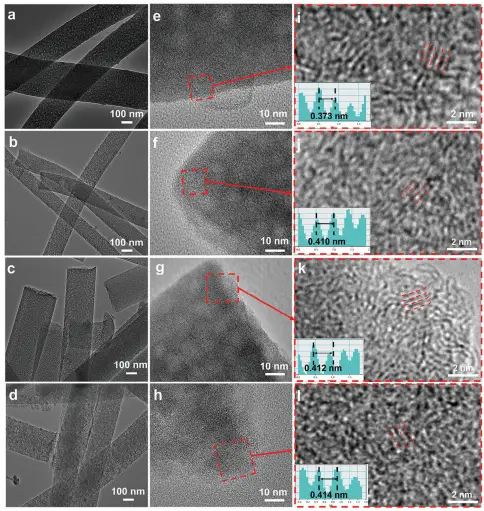

图4.a-h)透射电子显微镜(TEM)和i-l)高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像,以及用于测量层间距的相应强度分布(插图):(a,e,i)HCNFs-1.0,(b,f,j)HCNFs-1.6,(c,g,k)HCNFs-2.0,(d,h,l)HCNFs-2.4。

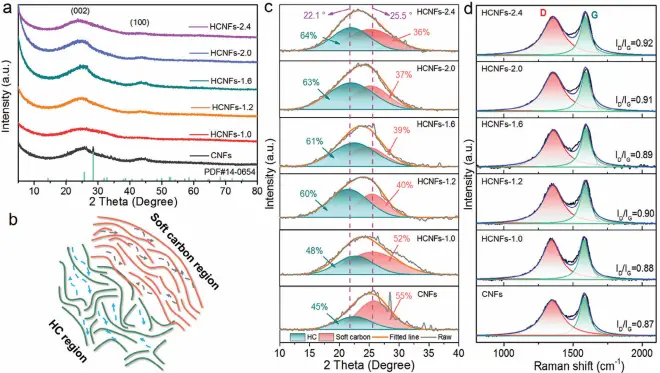

图5. a)CNFs和HCNFs样品的XRD图谱。b)碳晶体结构示意图。c) CNFs和HCNFs样品的(002)峰拟合文件。d) 所示CNFs和HCNFs样品的拉曼光谱及拟合曲线。

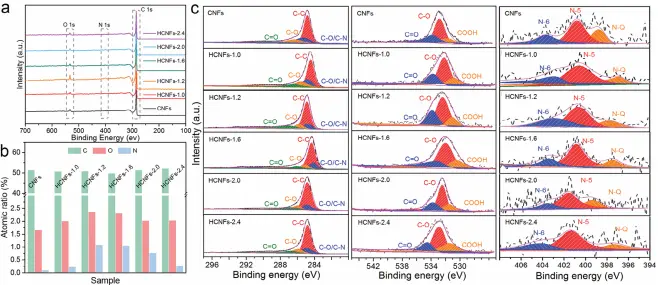

图6. a)CNFs和HCNFs的傅里叶变换红外光谱。b) 六种产物中碳、氧和氮的特定原子比。c) 所示CNFs和HCNFs的C1s(左)、O1s(中)和N1s(右)的高分辨率XPS光谱。

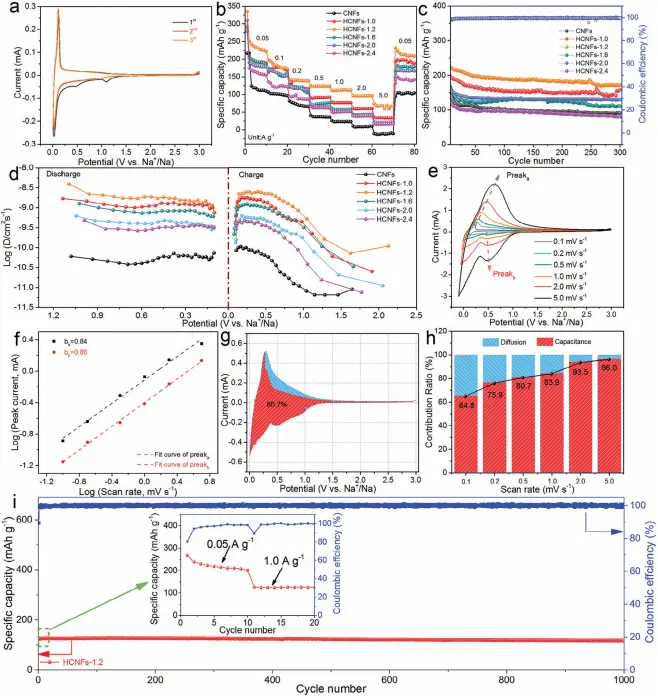

图7.碳纳米纤维(CNFs)和杂原子掺杂碳纳米纤维(HCNFs)薄膜阳极的电化学性能:a)HCNFs-1.2在0.1 mVs-1下的循环伏安(CV)曲线。b)倍率性能(0.05–5.0Ag-1). c)在0.1Ag-1下的循环稳定性。d)(脱)吸附过程中计算出的钠离子扩散系数。e)不同扫描速率下的循环伏安曲线,f)峰值电流与扫描速率的对数关系,g)在0.5 mVs-1下的赝电容贡献(红色)和电池型贡献(蓝色),以及(h)两种贡献在不同扫描速率下的具体占比汇总,i)HCNFs-1.2薄膜阳极的循环稳定性(1.0Ag-1)。图(i)中的插图为前二十个循环的数据。

图8.HCNFs-1.2石墨SDIBs的电化学性能:a) 器件工作机理示意图。b) HCNFs-1.2阳极和石墨阴极在0.5mV s-1下的循环伏安曲线。c) 倍率性能。d) 不同电流密度下的典型充放电曲线。e) 与其他先前报道的SDIBs在比容量方面的比较。f) 在1.0Ag-1下的长期循环稳定性。

本研究成功开发了一种基于硝酸铋辅助静电纺丝技术,将低软化点煤沥青转化为高性能硬碳纳米纤维薄膜的创新方法。该策略不仅巧妙解决了低软化点沥青难以直接碳化形成纤维的难题,还通过功能添加剂的引入,主动调控了材料的微观结构,使其兼具良好的柔性、扩大的层间距、多孔道结构和丰富的表面化学,最终实现了卓越的钠离子存储性能。

这项工作为低价值煤沥青的高附加值利用提供了新方向,也为设计下一代低成本、高性能、柔性的钠基储能器件奠定了材料基础。它所展示的通过精细调控静电纺丝过程与配方来定制材料功能的思路,对推动功能性纳米纤维材料在能源、环境等领域的应用具有重要的启发意义。

联系客服二维码

纳米纤维及其应用